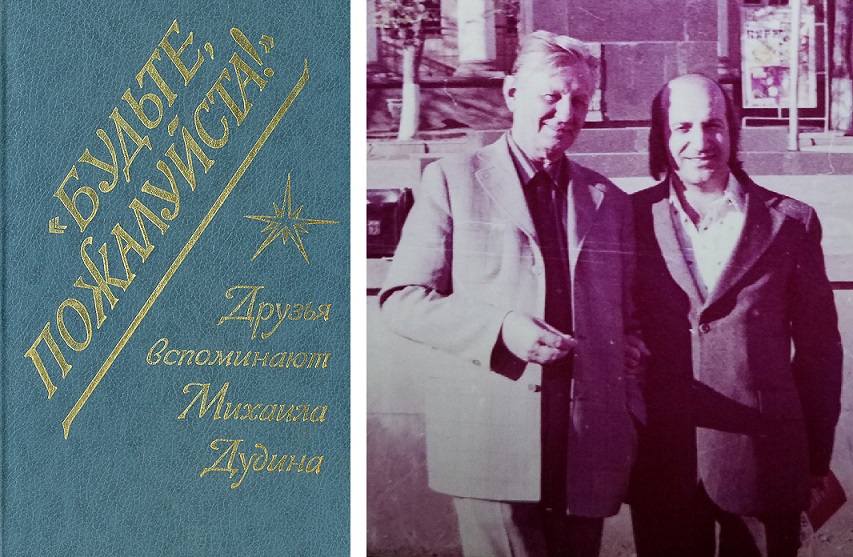

Эссе Рубена Ангаладяна – одно из самых больших и обстоятельных в сборнике “Будьте пожалуйста!” воспоминаний друзей о Михаиле Дудине, вышедшем в 1995 году. Этого материала, как и остальных в той книге, не было в Интернете. Данная веб страница восполняет этот пробел. Михаил Александрович сохранял память для нас, потомков. Мы, со своей стороны, обязаны сохранять память о нём. Ссылки на некоторые другие статьи сборника 1995 года и его содержание – здесь.

Дудин. Метаморфозы

Рубен Ангаладян

1995

С Михаилом Александровичем Дудиным я познакомился в самом начале семидесятых годов. Тогда он находился в блеске официальной славы официального Ленинграда. Знакомство произошло то ли на дудинском поэтическом вечере, то ли на нашем. Говорю «нашем», потому что знакомился я не один, а с Александром Папаховым, относительно молодым поэтом (лет на десять старше меня), с которым я подружился на одном из популярных «Вечеров поэзии и музыки». Эти вечера тогда устраивал Союз писателей, во главе стояли Глеб Семенов и Наталья Грудинина. Пока не надоело, и я выступал на этих вечерах, по крайней мере на двух.

При знакомстве Дудин предстал человеком живым и неравнодушным. Начал подшучивать, в этом было достаточно лукавства. По всему видно, был он в хорошем расположении духа. Без долгих разговоров пригласил нас с Папаховым к себе домой, чтобы, как он выразился, «в спокойной обстановке могли посмотреть друг на друга». Мы вручили Михаилу Александровичу наши стихи и решили через несколько дней позвонить ему по телефону, а затем, на той же неделе, пришли к поэту в его небольшую, уютную, заставленную книгами квартиру на улице Братьев Васильевых. Дверь открыл сам хозяин с каким-то показавшимся мне тогда ложным весельем и не очень уместными шутками. Папахова он почему-то назвал Динамитовым и сразу приступил к разбору его стихов.

Много позже, когда я освоился в этом доме, часто бывая у Дудина и встречая здесь многочисленных литераторов — знаменитых, талантливых, бездарных, начинающих, жаждущих славы, я не замечал, чтобы он вот так, с порога, ставил пришедшего в неловкое. А может быть, и с нами было все не совсем так, и что-то мне показалось, ибо мы пришли к Михаилу Александровичу впервые.

Дудин был поэтом, для которого день, прожитый без стихов, не день, а пустая трата времени. Стихи моего друга имели внутренние цитаты в пастернаковском ключе. Мне это нравилось. Дудин же как раз это не очень одобрил.

Мы появились у поэта с бутылкой водки, купленной в угловом гастрономе. Саша Папахов был убежден, что Дудин выпивает, да и вообще, «для настроения она как раз», — сказал мой друг. Но мы, как выяснилось, опростоволосились. Поэт уже несколько лет как совершенно не притрагивался к спиртному. «Когда-то это было, – показывая на бутылку, сказал Дудин и добавил, — всё было.» И вот мы сидели в мягких креслах в кабинете Дудина, а он сначала обсуждал стихи Папахова, потом попросил разрешения прочесть свои новые. Эта черта или привычка была для него очень характерна: он любил читать свои последние стихи, как бы проверяя их на слух — свой и чужой. В конце того вечера он читал переводы из Бараташвили. О моих же стихах он ничего не говорил. Молчал. Я писал полуабстрактные, полупопартовские верлибры с налетом сюрреалистических образов, не в традиции тогдашнего «ленинградского авангарда».

Подарив нам по книжке только что вышедших переводов, Дудин стал с нами прощаться. Провели мы у него дома без малого три часа. Мы с Папаховым выходили из его кабинета, когда Михаил Александрович вдруг засуетился, шумно обсуждая какие-то вещи с женой Ириной Николаевной, входящей в квартиру. Мы тем временем обувались. Дудин вновь появился в тесном коридоре и, держа на ладони маленький камушек, обратился ко мне: «Это я привез из Испании с того самого места, где расстреляли Лорку. Давай его пополам расколем… Проходи-проходи сюда, — заметив мое смущение, сказал он, и я оказался на кухне с молотком в руках. — Ну, давай, да так, чтобы были две одинаковые половинки. Старайся…» Я попытался это сделать как можно аккуратнее. Он оставил одну половинку на кухонной полке, рядом с привезенными (это я узнал уже в следующий приход) с Кубы кактусами, а вторую подарил мне. На дворе шел дождь, а Я был одет легко и был без шапки. Из окна кухни было видно, как нудно лил этот ленинградский дождь. «Да ты промочишь лысину, дружок», — сказал Дудин, и мы вновь оказались в коридоре. Не задумываясь, быстрым движением, нахваливая свои многочисленные шапки (он в эти годы очень любил носить кепки), Дудин буквально натянул на мою не привыкшую к головному убору голову одну из них, зеленовато-коричневую, в большую клетку кепи. Так мы с Сашей Папаховым и вышли от него. На прощанье он сказал: «Творите и не пропадайте, мелкопоместные хулиганы текущей действительности». Сказано было как-то очень сердечно, очень открыто и без каких бы то ни было намеков. Почти любя.

Домой я возвращался один (Саша жил на другом конце города). Шел все тот же мелкий дождь, а я продолжал в такт этому дождю прокручивать в мозгу слова Дудина и никак не мог понять, нравятся ему мои стихи, или не нравятся, или вовсе он к ним остался равнодушен. Вот в таком настроении, с такими мыслями в душе я и подошел к своему дому недалеко от Татарского переулка, где я снимал маленькую комнату в бельэтаже. Был вечерний час. Увидев свое окно темным и одиноким, я подумал «Меня нет дома», и ухмыльнулся. Мысли мои и чувства были скорее тревожными, нежели сумбурно-радостными. Но в кармане моего пиджака лежал маленький камушек, связывающий меня, молодого поэта, с Лоркой, чье творчество я любил, а судьбу хорошо знал, подлинную судьбу. Мостом, который соединил меня с испанским сюрреалистом, был «официальный» Дудин. Так начались мои метаморфозы с Михаилом Александровичем. Очень скоро знакомство стало углубляться и переросло незаметно в дружбу.

В характере поэта с самого начала открылись мне такие черты, как любознательность и вдумчивость. Мы с Дудиным принадлежали не только к двум разным поколениям, но и к двум различным культурам поэтического слова внутри огромной страны поэзии. Но в его отношении, в его литературных оценках не было компромиссов, ни терпимости, было лишь искреннее желание понять суть написанного. И это проявлялось не только в отношении ко мне, но и ко многим поэтам и прозаикам, чье творчество он не разделял, но реально поддерживал, лишь бы стихи и проза были подлинно литературными произведениями.

До моего отъезда из Ленинграда в мае 1985 года мы с Дудиным встречались очень часто, были годы почти ежедневно. Мы общались, совершая большие пешие прогулки по городу, иногда с посещением какой-нибудь мастерской молодого или известного художника. Так мы прошагали по Петроградской, Васильевскому острову, Сенной, Невскому, Литейному, Садовой. Да мало ли по каким еще улицам и набережным мы прошагали вместе. Много раз были мы на выставках, на футбольных матчах вместе со спортивным журналистом Валентином Семеновым, в гостях у знакомых и незнакомых, приглашавших Дудина как поэта, или депутата, или просто сердобольного человека. Но где бы мы ни были, все в Михаиле Александровиче было сосредоточено в конечном итоге на поэзии. Дома ли, на прогулке, в гостях ли Дудин читал стихи любимых поэтов, свои собственные или обсуждал литературные проблемы, никогда не настаивая на своем (чего не скажешь о его позиции в журналах или в издательствах). Он очень хорошо знал родную поэзию от А. С. Пушкина через весь девятнадцатый век, через символистов, футуристов, акмеистов и обериутов до стихов военных лет и до наших дней. Это не значит, что у него не было любимых авторов, но даже одно хорошее стихотворение не «его поэта», тронувшее его когда-то, не оставалось без внимания. А память его была просто замечательная, и литературный вкус в его системе ценностей очень высокий. Заканчивая чтение того или иного стихотворения, он задумчиво обращался то ли ко мне, то ли к себе самому, говоря: «Вот видишь как» или еще короче: «Э-э-э-х…»

Его характер, легкоранимый, гордый и простой одновременно, по-человечески глубокий берет начало в национальном характере русских, в то же время формируя этот национальный характер. Он был в высшей степени человеком долга, но в разное время долг понимал по-разному. В семидесятые годы у меня на глазах он шаг за шагом стал осваивать современную зарубежную литературу, искусство, экологию, вышел на новый уровень понимания роли человека, писателя, гражданина. Мировые процессы постепенно вошли в поле зрения поэта, отсюда его любовь к путешествиям, формирование мироощущения «позднего» Михаила Дудина. Мир по-настоящему волновал его и манил. Он отдал дань моде, создавая стихи во время поездок и они выходили подчас поспешными. Но вырисовывался новый, интересный период в творчестве поэта, отмеченный широтой охвата тем, драматизмом темперамента, а в перестроечные годы и трагизмом мироощущения.

Будучи очень русским человеком, Дудин не стеснялся высказываться резко о той или иной национальной черте характера своего народа, не боялся выносить сор из избы. Это свойственно лишь подлинным натурам (речь здесь не о масштабах дарования), ибо подлинные не кривляются перед зеркалом времени. Дудин олицетворял для меня в чем-то сломленную революцией, израненную войной душу талантливого человека. В этой душе отразилось время.

Дудинское понимание другой страны (не через призму застолий и славословий) было рыцарским. Я могу это подтвердить, ибо именно наше знакомство послужило толчком для его открытия Армении». Он пришел в эту страну как путник, желающий напиться из родника истории и культуры, судьбы другого народа, хотя фляга с водой была у него в рюкзаке собственного опыта и разочарований. Дудин любил знакомиться со знаменитостями, любил популярность и даже славу (то и другое не обошли его), но он мужественно перешагнул за ложные ориентиры и попытался вплотную приблизиться к самой стране — к Армении. Это ему в достаточной степени удалось. Он ценил человеческие отношения, был верен им, но выше их ценил идею Родины. Его мысль была обращена к России, но не плакатно, не балалаечно, в мыслях о Родине он не брал на себя роль лидера своего поколения или глашатая национализма, он думал о Родине с какой-то кроткой откровенностью, с покаянием и ответственностью младшего сына одновременно. Он много говорил со мной об ошибках, совершенных им в жизни, даже о собственном малодушии. Но в этом состоял его сильный характер любящего и умеющего стоять, по его же словам, «с открытым лицом и принимающего все как есть».

Многие, даже хорошо знавшие его, видели в Михаиле Дудине насмешливого, легко шагающего по жизни человека. Могу заверить, что он таковым не был. Это был человек с очень тонкой организацией характера. Не рафинированный или изысканный, но именно тонкий. Он умел и любил поддерживать людей в нужный час, а не вообще. Это можно подтвердить на примерах югославского поэта Йоле Станишича, писателя Глеба Горбовского, поэта и художника Геннадия Алексеева… Избирательность в подходе к людям – тоже черта характера Михаила Дудина, и тоже одна из важнейших. На протяжении многих лет я наблюдал, как к нему напрашивались в знакомые, приятели или друзья очень и очень многие. А круг его подлинных друзей в Ленинграде был очень узкий и даже одно время он был просто потерян в мире людей, ибо, по природе своей будучи человеком открытым, очень общительным, отзывчивым, он был почти одинок.

Михаил Александрович любил не только дружить, но и чтобы дружили его друзья. И это иногда ему удавалось. Однажды — то было после выхода первого сборника стихов Геннадия Алексеева, примерно в марте-апреле 1976 года — он мне сказал: «Что ты, Рубенчик, все один да один? Вот Геннадий Иванович выпустил, как и ты, сборник верлибров. Может, позвоним, познакомишься?» Я не возражал. И мы познакомились — в тот же день Алексеев приехал к Дудину, и завязалась наша многолетняя дружба А еще немного спустя украшением жизни для всех нас стали наши встречи в «Стойле» (так любовно называл Дудин квартиру Натальи Борисовны Банк на улице Восстания). Именно Дудин объединял всех нас‚ людей чрезвычайно разных как характерами, так и интересами, литературными и художественными убеждениями и вкусами. Объединял незримо. Так возникали живые связи человеческих и культурных параллелей. Тогда же я стал считать своим вторым домом (а теперь, когда уехал в Ереван, – просто своим домом) гостеприимный, внимательный петербургский даже в ленинградский период – очаг литературоведа Наташи Банк, где всегда рады и Боре Друяну, и Лене Левинскому, и Кириллу Гущину, и Геннадию Алексееву, к сожалению, так рано ушедшему из жизни, и Борису Федоровичу Семенову, и Леону Гроховскому, и многим-многим другим, достойным, чтобы быть упомянутыми на этих страницах.

Среди прочих хотел бы я вспомнить моего друга, трагически погибшего талантливого молодого ученого Араика Козманяна, подарившего нам (Дудину, Наташе Банк и мне) один великолепный день – поездку к вершине Арагаца. Библейская долина сначала осталась за спиной – маленький юркий «жигуленок» мчался к вершине четырехглавого и четырехкилометрового Арагаца, а потом она стала дымиться внизу. Стояла ранняя осень. Наш путь лежал через вулканические предгорья Арагаца (мы выехали из жаркого Еревана рано утром), через средневековую крепость Амберд, чьи циклопические камни и суровые стены поразили нас, к маленькой станции физиков у подножья кратера самой горы. Кратер создал все четыре вершины и еще маленькое чудо — прозрачное озеро, Божью слезу у ока Вселенной. В озере отражались близкие облака (высота здесь больше трех километров), пустынный пейзаж таинственных скал да маленькие домики физиков, ловящих здесь космические лучи.

Дыхание доисторических катаклизмов в облике сурового ландшафта ощущалось с особой силой. Кстати, именно этим в первую очередь потрясает Армения. Было холодно, но ясно, хотя в один миг все здесь могло измениться — такова природа гор. Но самое большое чудо в этим часы был Арарат — пристанище Ноя и координаты новой жизни, после «Божественных репрессий» — после потопа. Он, как двуглавый демон или ангел с крыльями, притягивал наше внимание. Невозможно было оторваться от иллюзии реального присутствия этой красоты. «Бог есть, — раз и навсегда для себя обронил Дудин. Каждый раз, глядя на Арарат, парящий в золотисто-алых и невесомых лучах, мы замирали, ибо было физически даже трудно преодолевать или усваивать, запоминать эту красоту.

Между тем, мы, как всегда, оставались веселой, непринужденной и в чем-то бесшабашной компанией, и венцом увиденному был великолепный стол (голодны мы были чертовски) с люля-кебабом, красным вином, овечьим сыром, перцем и т. п. в одной из вкуснейших забегаловок мира на спуске по дороге в Ереван. И, как всегда, символически пили Наташа Банк и я, а угощал Михаил Александрович. Это было в бурном и безмятежном 1987 году.

Мне казалось, что Дудин всегда в отличной физической форме, что лишь простуда или зубная боль иногда могут потревожить его здоровье. Так, по крайней мере, думал я до 1977 года. В 1977 году, кажется, весной, Михаил Александрович приехал ко мне на Родину. Я заранее выехал к родителям, чтобы получить их согласие на прием гостя и подготовиться. Дудина я встречал в Тбилисском аэропорту. Сев в машину, посланную моим отцом, мы поехали оттуда в Ахалцих, город, построенный армянами еще в раннем средневековье.

Михаил Александрович был в зените славы. Только что отметили его шестидесятилетие, вышли книги его стихов и книги о нем, его наградили Звездой Героя… Но в его повадках, характере я не заметил существенных перемен, — и уверенность была не назойливой или угнетающей, и доброта была не показной, снисходительной. Он оставался все тем же человеком. Именно живя с ним под одной крышей, я понял, что безрадостное детство и скитальческая юность, а также война, разрушили его довольно крепкое здоровье. При всем относительно большом опыте общения с Михаилом Александровичем именно в родительском доме я увидел, что он очень стеснительный, причем по-крестьянски деликатный человек. При этом особой скованности я в нем не обнаруживал. Простые люди — моим знакомые и друзья, а также незнакомые здоровались, затевали всякие разговоры с Дудиным, и ему это было по-человечески приятно. В глубинке человек больше на виду (это отмечали многие писатели, лучше чем остальные — Франсуа Мориак), более одарен к глубоким взаимоотношениям, больше ценит душу и природный ум, нежели в столицах. В Ахалцихе Дудин не изменил своей раз и навсегда устоявшейся привычке посещать базары, книжные, рыбные и обувные магазины. Но так как обувных в городе не было, он подружился с одним местным сапожником по имени Сергей, сшившим сему по заказу босоножки, как выразился Михаил Александрович, «типа сандалет». «Они до конца жизни мне будут служить исправно и толково», — сказал Дудин, явившись вечером домой. Мама моя была крайне удивлена, что человек приехавший из Ленинграда, «Герой» и «лауреат» заказал у нас в городе туфли. А Михаилу Александровичу было радостно, что у него из этой поездки хоть на какое-то время останется вещественная память — сшитые у местного сапожника босоножки. Кстати, я не помню, чтобы он потом их хотя бы раз надел.

Город наш Дудину понравился, но особо не тронул. Точнее, не попал в генеральную линию его интересов, хотя Михаил Александрович много раз посещал крепость, что в левобережной части Ахалциха, называемой Рабат (имя арабское). Крепость же выросла и стала городом, где бок о бок проживали с незапамятных времен армяне‚ евреи, греки, ассирийцы, а с ХХ века русские, турки, грузины — на перекрестке торговых путей почти что в устье слияния рек Поцхова и Куры. Крепость много раз перестраивалась, и тот вид, который был у нее теперь, возник из страха двух враждующих между собой и объединенных этим страхом народов. Нижнюю часть крепости построили армяне (там сохранились хачкары и надписи на стенах, одна из них звучит очень актуально: «40 яиц стоят один драм (одну деньгу), горе тому, кто содержит семью»). Другую же, верхнюю, построили позднее турки. В этой части сохранились турецкая мечеть, гарем и бани. В армянской же с прошлого века по сей день (если, конечно, ничего не изменилось за последние месяцы) размещается русский военный госпиталь, когда-то здесь были штаб. Именно сюда была привезена знаменитая библиотека генерала Паскевича, которая здесь же таинственным образом исчезла. В Рабате — в средневековой части — мы увидели развалины армянских церквей ХII-XIV веков (они были взорваны в советское время), великолепно сохранившуюся синагогу и греческую церковь (обе ХХ века), да еще маленькую мечеть изгнанных отсюда в 1944 году месхетинских турок.

Дудину все это было интересно. Он любовался красотами моего ровного края и был немало удивлен, что такой маленький город дал столько знаменитых художников: В. Суренянца, А. Коджояна, Гайфеджяна — армянскому искусству и даже С. Кобуладзе — грузинскому. Михаил Александрович еще раз посетил Ахалцих через несколько лет, путешествуя вместе с литературоведом Левоном Мкртчяном (кстати, тоже родом из этих мест), был у нас дома, навестил хорошо ему знакомый рынок, купил розы, и мы вместе поднялись в гору на могилу моего отца.

То, что Дудин занимался гимнастикой, было для меня еще одним откровением. Я знал, что он был в меру рационален, даже в некоторых случаях осторожен, хотя в нем и была свойственная поэту юношеская порывистость. И вот новость — занимается гимнастикой. Обнаружилось это так. В одно из первых посещений Армении по просьбе Михаила Александровича нас поместили в номер «Люкс» гостиницы «Армения», которая обрамляет центральную площадь Еревана. Тогда она называлась, естественно, именем Ленина, а теперь, тоже естественно, площадью Республики. Но речь не о том. Как-то утром я проснулся поздно от странного кряхтения и скрипа. Дудин, лежа в кровати в симпатичных цветастых трусах, занимался гимнастикой. Наши роскошные дубовые кровати были рядом. Увидев, что я проснулся, Михаил Александрович ухмыльнулся, мимоходом бросив, что я, Слава Богу, не храплю, и… продолжал свое занятие. «Двадцать раз надо поднимать ноги», — скромно заключил он и пошел умываться.

Я вышел на балкон. Утренний город бурлил. Наши окна смотрели на площадь так, что, если повернуть хорошенько голову направо и немного высунуться за колонну, то столкнешься с темной железной головой якобы задумавшегося вождя мирового пролетариата. Зная мое отношение к Ленину, которого я никогда не скрывал, и увидев мою скептическую улыбку, Дудин, все еще в трусах, подошел ко мне и тихо, но внятно сказал: «Смотри, Рубен, как вождь пальцем угрожает твоему народу… «Слушаться будет!» — говорит», — без иронии закончил он и пошел одеваться. Так впервые он открыто выразил мне свое доверие в очень щекотливом политическом вопросе. Это было скорее всего в 1977 году. Поэтому для меня не было удивительным его заявление после посещения США, что в Америке он «не видел человека, желающего его убить». Не удивился я и тому, что поэт уклонился от встречи с М. С. Горбачевым, который прибывал в Ленинград, и за Дудиным были посланы гонцы в Ереван, чтобы он представительствовал от имени ленинградской интеллигенции. Поэт не хотел исполнять чье-то желание. «Не дают прожить по-человечески остаток дней. Все чего-то хотят», — грустно и по-детски с обидой говорил он.

Михаил Александрович был человеком с большим потенциалом жизнелюбия, веселости, юмора. Об этом знали все, кто хоть раз общался с ними. Диапазон этого дара (а юмор его был действительно даром) простирался от легкого лукавого подтрунивания до меткой уничтожающей иронии. Жаль, что опубликована лишь часть его изящных эпиграмм, каламбуров, частушек. Жаль, что в своем «основном» творчестве он почти не использовал этот свой Божий дар. Чем это объяснить? Может быть, разгадка заключается в словах Сергея Есенина о том, что «он, как хороший сторож, все, что есть в нем плохого и второстепенного, не пропускает в стихи». Возможно, Дудин считал юмор чем-то прикладным, важным лишь в общении. Юмор его ограждал, защищал и сближал с людьми.

Дружбу Дудин признавал как подарок судьбы, считал, говоря светловскими словами, что «понятие дружбы — понятие круглосуточное». Часто были от него телефонные звонки в утреннюю рань. Звонкий, легкий, чуть подтрунивающий и одновременно чуть виноватый голос создавал атмосферу человеческой и поэтической подлинности. Утренний голос Дудина звал к свежим мыслям, делам, встречам. Именно свежим…

Я был свидетелем многих дружеских бесед Михаила Александровича с художником Геворком Григоряном (Джотто), присутствовал при его беседах, сопровождавшихся обычно чтением стихов, с Сергеем Орловым, Кайсыном Кулиевым, Давидом Кугультиновым, Амо Сагияном, Ованесом Ширазом — с людьми, чье творчество на каком-то этапе своей бурной и в чем-то противоречивой жизни он высоко ценил. Он уважал жизнь поэта, художника, шире — творца, считал ее судьбой. Бережное отношение к старой дружбе, к «старым ранам» было у него чуточку отстраненным, может, потому что он очень любил настоящее и жил в этом настоящем полнокровно. Я как-то ему сказал: «Михаил Александрович, сколько стихов Вы написали сквозь воспоминание, а в жизни Вы вспоминаете редко. А если и вспоминаете, то многое отвлеченно, подлинно живых картин, людей, ситуаций мало». Он промолчал. И уже много времени спустя дал понять, что на долгом пути человека разочарования, горечь и потери могут быть слишком велики, и они разрушают или деформируют характер человека. И поэтому человек вырабатывает черты самозащиты, систему стойкости.

К смерти (даже близких друзей) Михаил Александрович относился внутренне очень собранно, что выражалось во внешнем спокойствии. Это не было равнодушием (а многие именно так это воспринимали). Просто жизнь и война выработали в нем иммунитет принятия действительности как единственной реальности.

Кстати, о реальности. Однажды — это было, по всей видимости в 1977 или в 1978 году — я явился к Михаилу Александровичу в чрезвычайно плохом настроении. Буквально с порога я стал поносить советскую власть, порядки в литературном мире, лицемерие и жестокость издателей. К тому времени уже несколько лет как в «Советском писателе» без движения (несмотря на усилия друзей, в первую очередь Дудина) лежала рукопись моего сборника стихов, который вышел, к слову, лишь через десять лет, в перестроечный период. Так вот, в кабинете Дудина я почти кричал (много позже мне было стыдно за мое поведение, а Михаил Александрович признался, что очень тогда огорчился, даже испугался), я кричал, что понимаю, в каком положении нахожусь, что нельзя же так жестоко платить за своеобразие и приверженность к современным художественным и эстетическим течениям, что я выброшен и никому не нужен, хотя я сын этого общества и этой действительностью вскормлен… Дудин ни разу не прервал мой почти обвинительный монолог, хотя в чем была его вина?! Он молча выслушал меня, и потом, как обычно, пригласил меня на кухню подкрепиться, и лишь в самом конце, когда почувствовал, что я как-то успокоился, он усадил меня на стул и спокойно сказал: «Так есть и так будет. А ты должен быть готов…» Он не утешал меня ложными словами, не обещал ничего, он лишь дал совет быть мобилизованным. Много раньше Дудин как-то невзначай сказал: «Молодой поэт, кроме хорошей головы и здоровья, должен иметь крепкие и острые локти». С чистой совестью скажу, что этих локтей я не имел, а вот его реальная поддержка была всегда.

В 1975 году в Ереване вышла моя первая тоненькая книжечка стихов «Хорал». Я принес ее Геннадию Гору, большому эрудиту и очень хорошему писателю, с которым был в добрых отношениях и даже чуточку дружил. Ему нравились мои стихи, он первым откликнулся рецензией на мой сборник. Сидя в его большой комнате за круглым столом, мы обсуждали какую-то картину из его собрания. Потом он прочел вслух несколько маленьких стихотворений из моей книги, затем пошел в кабинет и принес оттуда несколько поэтических книг, среди них К. Вагинова, и журналов двадцатых годов. Разговор пошел о сюрреалистах, ташизме и о новой волне метафизиков и абстракционистов. Позднее он очень был рад знакомству с Хулио Кортасаром. Себя самого Гор причислял к сюрреалистам с конца 20-х годов. Очень любил свою книгу «Живопись».

Вскоре пришел поэт Бобышев. Гор нас познакомил. Потом они разговорились. Я же, чтобы не мешать им, начал разглядывать маленькую акварель Филонова «Рабочий», что висела у двери в кабинет рядом с акварелью Тышлера. Но чуть погодя Гор громко сказал, что «вот Рубен выпустил об Ереване сборник стихов, очень левых и очень оберуитских». И добавил, что «не без участия Миши Дудина».

«Ну что вы хотите, – сказал Бобышев, голос был глухой, но ровный, – такое удается в этой стране, возможно, только Дудину». Потом Гор стал рассказывать, как несколько лет назад чуть не в полночь Дудин позвонил ему домой (особой близости между ними не было) и сказал: «Геннадий Самойлович! Там на стенах у вас дома висят шедевры ненецкого художника. Будьте любезны подготовить книгу и принесите ее в издательство «Аврора». Это – заказ, директор издательства рядом, и он завтра готов с вами заключить договор». «Замечу, это был единственный случай, когда со мной заключили договор без предоставления даже части рукописи», лукаво закончил Гор и показал мне и Бобышеву этот хорошо изданный альбом.

Дудин без остатка отдавал себя тому, во что верил. Так кинулся он в пекло Карабаха, хотя ему было ясно, что борьба предстоит длительная и изнуряющая. «Я что-то не доверяю всему этому карнавалу, затеянному новым царем. В фамилии, смотри, “Горб” является доминирующим», доверительно говорил Михаил Александрович. Я вспоминаю его поездку весной 1988 года в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и его выступления перед сотрудниками Матенадарана, перед научной и творческой интеллигенцией, перед студенчеством Еревана. Зал был набит битком, он не смог вместить даже половины желающих. Возбуждение после многодневных беспрерывных митингов было на пределе. Голос Дудина был взволнованным, тревожным, в чем-то трагическим и доверительно-мужественным. Он говорил просто и выпукло, отбросив условности, обрисовал ситуацию в Карабахе. Многие плохо понимали суть слов Михаила Александровича и остались недовольны его выступлением. Была эйфория перестроечных лет… Он впервые говорил как русский поэт-гражданин. Именно там я почувствовал, что советское уже умерло даже в одном из самых советских поэтов. В его словах было живое дыхание России, когда-то, много времени назад пришедшей сюда, к подножью седого Арарата, на помощь «своей сестре Армении».

Таким, прямым и мудрым, обманутым и любящим, с «легким жаворонком на плече» и «татарником» в руке будет шагать по этой земле, внося свой легкий свет в предутренний час «человеческого братства», о котором он так много говорил, писал и мечтал поэт и человек Михаил Дудин.