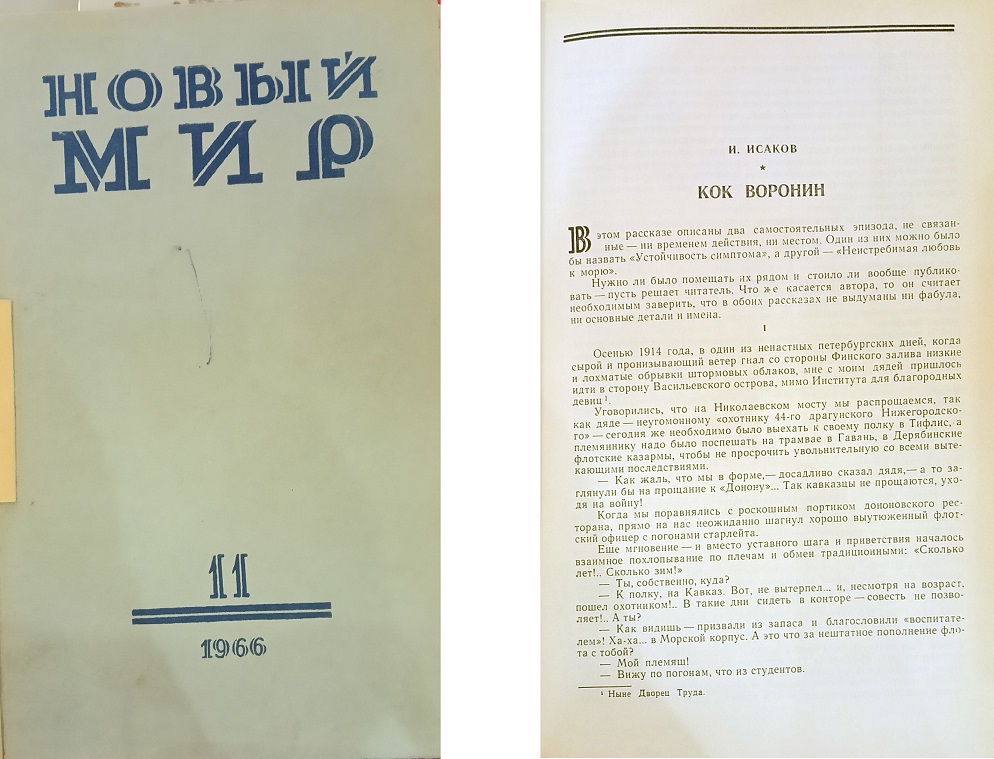

В 2024 году не только 130-летие со дня рождения Адмирала флота Советского Союза И.С. Исакова, но и несколько круглых дат, связанных с его жизнью и деятельностью. Среди них – 65 лет со дня первых публикаций именно художественных произведений Ивана Степановича как писателя в солидном литературном журнале “Новый мир”. Рассказы Исакова печатались там при редакторах А.Т. Твардовском и К.М. Симонове. После них публикации прекратились. Уже лет 40 как прекратились. Даже в юбилейные годы Исакова http://crossroadorg.info/isakov-noviy/

В 2024 году 60 лет как у Исакова возникла идея написать о преданности морскому делу, морской спайке, о друзьях гардемаринах с 1914 года и “изяславцах”. Но среди множества имён он решил выделить два антипода – Шлиппе и Н.А. Воронина. В продолжавшейся с 1957 года переписке с Н.А. Ворониным он попросил ответить на ряд вопросов из прошлого. Фрагмент писем – в очерке М. Корсунского http://crossroadorg.info/isakov-korsunsky/ Так родился рассказ, позже напечатанный в “Новом мире”, по выражению М. Корсунского, – “одно из лучших произведений писателя”. Показательно, что И.С. Исаков весь полученный гонорар отдал Николаю Алексеевичу. Фрагмент из письма в феврале 1965 года: “Рассказ взял журнал «Новый мир». И даже выдали аванс… Конечно, я не собираюсь обогащаться за счет своих друзей, поэтому деньги перевожу Вам по почте… Когда редакция будет делать окончательный расчет… то я дошлю остаток».

“Хачмерук” оцифровал текст из журнала “Новый мир” и впервые публикует его в Интернете. Но перед текстом самого рассказа публикуем упомянутые имена соплавателей Ивана Степановича (термин М. Корсунского) на “Изяславе” и бывших с ним в Отдельных гардемаринских курсах с 1914 года, упомянутых им в рассказе. Эти имена вместе с более 600 другими – в отдельной базе имён, родственников которых ищем спустя десятилетия. Ищем, чтобы память о них, об их морском братстве продолжалась. http://crossroadorg.info/isakov-friends-2/

| № | Фамилия | Имя | Отчество | |

|---|---|---|---|---|

| 228 | Воронин | Николай | Алексеевич | кок на “Изяславе” |

| 241 | Кудзелько | Игнатий | Николаевич | боцман на “Изяславе” |

| 280 | Крастин | Михаил | Андреевич | кочегар на “Изяславе” |

| 402 | Карпов | Семен | Тарасович | моряк на “Изяславе” |

| 405 | Качкин | Семен | Никитич | старший электрик на “Изяславе” (бывший «гавриилец») |

| 418 | Корнюшин | Даниил | Евгеньевич | минно-машинный старшина на “Изяславе” |

| 637 | Моторин | Георгий | моряк на “Изяславе” | |

| 638 | Абрамович | унтер-офицер, старший гардемарин в ОГК | ||

| 639 | Данишевский | лейтенант в ОГК | ||

| 645 | Злыднев | Дмитрий | машинист первой турбины на “Изяславе” | |

| 646 | Марчук | Фёдор | моряк на “Изяславе” | |

| 336 | Вербицкий | Алексей | Августович | моряк на “Изяславе” |

| 363 | Дук | Филимон | Степанович | машинист на “Изяславе” |

| 371 | Жедёнов | Анатолий | Владимирович | старший механик, инженер-капитан 2-го ранга “Изяслава” |

| 456 | Михайлов | Виктор | моряк на “Изяславе” | |

| 563 | Цыганков | Василий | Иванович | моряк на “Изяславе” |

| 210 | Новиков | Николай | Васильевич | моряк на “Изяславе” |

| 220 | Капранов | Иван | моряк на “Изяславе”, старший комендор на “Кобчике” |

КОК ВОРОНИН

И. ИСАКОВ

“Новый мир”, №11, 1966 г. стр. 85-105

В этом рассказе описаны два самостоятельных эпизода, не связанные — ни временем действия, ни местом. Один из них можно было бы назвать «Устойчивость симптома», а другой — «Неистребимая любовь к морю».

Нужно ли было помещать их рядом и стоило ли вообще публиковать — пусть решает читатель. Что же касается автора, то он считает необходимым заверить, что в обоих рассказах не выдуманы ни фабула, ни основные детали, ни имена.

1

Осенью 1914 года, в один из ненастных петербургских дней, когда сырой и пронизывающий ветер гнал со стороны Финского залива низкие и лохматые обрывки штормовых облаков, мне с моим дядей пришлось идти в сторону Васильевского острова, мимо Института для благородных девиц (ныне Дворец Труда).

Уговорились, что на Николаевском мосту мы распрощаемся, так как дяде — неугомонному «охотнику 44-го драгунского Нижегородского» — сегодня же необходимо было выехать к своему полку в Тифлис, а племяннику надо было поспешать на трамвае в Гавань, в Дерябинские флотские казармы, чтобы не просрочить увольнительную со всеми вытекающими последствиями.

— Как жаль, что мы в форме, — досадливо сказал дядя, — а то заглянули бы на прощание к «Донону»… Так кавказцы не прощаются, уходя на войну!

Когда мы поравнялись с роскошным портиком дононовского ресторана, прямо на нас неожиданно шагнул хорошо выутюженный флотский офицер с погонами старлейта.

Еще мгновение — и вместо уставного шага и приветствия началось взаимное похлопывание по плечам и обмен традиционными: «Сколько лет!.. Сколько зим!»

— Ты, собственно, куда?

— К полку, на Кавказ. Вот, не вытерпел… и, несмотря на возраст, пошел охотником!.. В такие дни сидеть в конторе — совесть не позволяет!.. А ты?

— Как видишь — призвали из запаса и благословили «воспитателем»! Ха-ха… в Морской корпус. А это что за нештатное пополнение флота с тобой?

— Мой племяш!

— Вижу по погонам, что из студентов.

— Из студентов!

— Ну-ну!.. Посмотрим, что выйдет из этого эксперимента морского министра и Государственной думы…

Несмотря на незначительность разговора и случайность встречи, во время которой мне пришлось почтительно молчать, ясно было, что старлейт абсолютно трезв, однако нервничает и чем-то очень озабочен.

И еще я заметил, что дядя порывался о чем-то предупредить меня. Но из-за настороженности старлейта ограничивался только многозначительным подмигиванием. А старший лейтенант, продолжая рьяно защищать идею сословности для флотских офицеров, в то же время так часто и мрачно посматривал на рваные тучи штормового неба, как будто ему предстояло выводить из устья Невы большой фрегат с парусным вооружением прошлого века.

— Ты далеко, Шлиппе?

— Да нет… Мне надо на Остров… в Морской корпус!.. Будь он трижды проклят!

— Тогда даю тебе ординарца в качестве попутчика, ему тоже на Остров, но значительно дальше — в Дерябинские казармы… А может, вам взять извозца…

Но лицо Шлиппе исказилось кислой гримасой. Ничего не ответив, он сделал белой перчаткой салютующий жест и рванулся в сторону набережной. Дядя обнял меня, на прощанье успев шепнуть:

— Ничему не удивляйся!.. Он не кусается… Перечти о гибели адмирала Макарова!

Я повернулся, чтобы следовать за офицером. Он был уже на два десятка шагов впереди, но, к моему удивлению, не на ближайшей панели, идущей вдоль чугунной решетки, а в середине проезжей части моста, лавируя между встречными и обгоняющими экипажами.

Грохот стоял неописуемый. Свист свежего ветра в конструкциях и перилах Николаевского моста, мчащиеся в обе стороны с гиканьем ломовики, пролетки, фаэтоны…

В общий гомон вплетался металлический скрип и резкие звонки трамвайных вагонов.

Все это было относительно привычно. Но абсолютно необычным являлся вид шикарного морского офицера, быстро шагающего по лужам воды и грязи по середине моста.

Он шел торопливо, немного петляя, уставившись прямо под ноги и, казалось, ничего не видя впереди.

Нелепо говорить в данном случае о каком-то профессиональном товариществе или долге хотя бы потому, что я абсолютно не понимал, в какой мере и чем мог бы оказать помощь старлейту. И все же было невыносимо смотреть на происходящее с парапета моста. Полегчало сразу, как только, сам не понимая почему, я бросился в гущу извозчиков, шлепая по лужам в кильватер за воспитателем флотской молодежи.

Когда Шлиппе достиг часовенки, которая тогда стояла у разводного пролета моста, со стороны островного берега Невы, он сдернул фуражку и, истово перекрестившись, ринулся бегом, словно хотел махом преодолеть последнюю часть моста. Настичь его удалось только на середине площади, перед 6-й линией, где было почти тихо, так как потоки транспорта расходились в разные стороны, да и ветер не так шумел.

Старлейт, еще немного возбужденный, но явно уже приходящий в себя, был занят чисткой своего забрызганного великолепия, когда же он выпрямился, произошло удивительное преображение. Передо мной стоял, улыбаясь, совсем другой человек.

Вы знаете этот особенно нежный румянец здоровых и светлых блондинов, который появляется на свежем воздухе, после физических упражнений? Так вот, посреди улицы возвышался флотский душка-офицер. Пользуясь девственно чистым носовым платком, он счищал с щегольского черного пальто навозные пятачки.

Исчерпав возможности носового платка, он стал орудовать белыми перчатками, потом осторожно, жестом хирурга, окончившего операцию, свернул их в комок и, не оглядываясь, небрежно швырнул через плечо.

Во время чистки (пока я тоже приводился в порядок) он продолжал небрежно выговаривать, не глядя на собеседника:

— Неужели у вас в роду не нашлось какого-либо захудалого дворянчика, за которого можно было бы зацепиться, чтобы поступить в корпус?.. Наконец можно же было подать прошение на высочайшее имя?!

Не хотелось рассказывать этому типу о всех безуспешных попытках догнать свою мечту. Слишком больной вопрос — для одного из нас, и абсолютно никчемный — для другого.

Молчание младшего по чину, по-видимому, было принято за выражение почтительности, и Шлиппе, сделав ручкой отпускающий жест, зашагал, не оглядываясь, в сторону бронзового капитана Крузенштерна, возвышавшегося прямо против главного входа в alma mater, из которой вышли многие не только отважные, но и ученые моряки России.

Самым неожиданным и примечательным оказалось то, что, шагая по панели кварталов Васильевского острова, Шлиппе стал совершенно неузнаваемым. Этакий хотя и не молодой, но подтянутый моряк с высоко поднятой головой; совершенно игнорирующий неутихающий ветер с взморья; не без игривости провожающий взглядом встречных красавиц; жизнерадостный и бодрый, как и подобает офицеру в начале войны, о которой меньше всего известно, чем она может закончиться.

2

Новое знакомство при своеобразных обстоятельствах не выходило из головы.

Явившись в роту, я сразу же окунулся в привычную суету, но успел заметить, что дежурным офицером по Отдельным классам с вечера вступает лейтенант Данишевский. Абсолютно безразличный к службе, к будущим флотоводцам и, как можно было догадываться, ко всему на свете, кроме себя, адмиральских жен и опереточных красоток, — он жил, не ссорясь с нами, являя собой образец флотского дендизма и полной беспринципности. Всегда безукоризненно одетого и приглаженного, его можно было в любое время найти (конечно, после ухода начальства домой) в дежурной комнате «при шарфе и кортике», с карманным зеркальцем и набором маникюрных пилок, ножниц и щеточек, занятого подравниванием коротких усиков или полировкой ногтей.

Одни старались подражать красавчику, другие его презирали, особенно после того, как началась война, а наш «арбитр элегантиарум» даже не ускорил темпа шлифовки ногтей. Однако все сходились на одном: «С ним жить можно», — он не придирался к мелочам, не «цукал» и только в очень редких случаях накладывал взыскания. С ним иногда можно было поговорить о внеслужебных делах, особенно если хотелось узнать, где можно купить лучшие замшевые перчатки или получить разъяснение, почему мужчине, и, в частности, офицеру (но не гардемарину!), следует употреблять духи только марки «Шевалье Д’Орсэ».

Выпросив в офицерской библиотеке интересующий меня том истории предыдущей войны, я занялся учебными делами, терпеливо рассчитывая, когда обстановка позволит, выполнить наказ дяди — наивного патриота и драгуна, охотника с младенческой душой, который сейчас, наверное, уже мчался в сторону станции Бологое.

Пока все наши не угомонятся, пытаться читать было абсолютно безнадежным делом. Казарма всегда казарма, даже если ее взводы состоят из бывших студентов.

Мне повезло.

Дело в том, что ночным дежурным оказался унтер-офицер нашей полуроты старший гардемарин Абрамович, который в отличие от остальных взводных унтер-офицеров, начавших службу на год раньше, не был фанфароном или служителем культа строевой дисциплины.

Не понятно только, почему этого долговязого, небрежно одевавшегося и без всякой выправки гардемарина начальство сочло наиболее подходящим для воспитания в молодых питомцах строевого и воинского духа. Обычно он манкировал своими обязанностями и регулярно появлялся только перед сном, так как по уставу обязан был спать в одном помещении с воспитуемыми.

Его койка стояла крайней, в ранжире первого ряда, через две от моей. Вот почему, с постоянством хода морского хронометра, каждый вечер, после возни и гама, связанного с приготовлением ко сну целого взвода, мне приходилось быть свидетелем того, как Абрамович, появляясь из умывалки и абсолютно не обращая внимания на свою паству, начинал раздеваться. При этом он довольно громко провозглашал, ни к кому не обращаясь:

— Ну вот!.. Еще один день к такой-то матери!

После этой тирады первая ступень иерархической лестницы флота валилась в койку и быстро засыпала. Отчасти из уважения к его сану, а больше оттого, что обычно к вечеру все уставали до изнеможения, наступала относительная тишина, тем более что выключалось нормальное освещение.

Еще полчаса шепота между смежными койками и несколько зевков и вздохов, потом все затихало при свете лампады под огромным портретом Николы-угодника и одной тусклой («ночной») лампочки под потолком. С этого момента начинал ленивыми галсами прохаживаться ночной дневальный из числа гардемарин своей роты, оберегая их сон и сам находясь под присмотром дежурного унтер-офицера. Последний обычно садился за чью-либо конторку в смежном помещении (отделенном от спальни сводчатыми арками) и, прикрыв настольную лампу газетой, читал увлекательный роман или зубрил что-либо из недозубренных «навигацких» наук.

Еще не сняв голландки, я рискнул подойти к Абрамовичу, ожидавшему с кислой миной, пока все не угомонятся, и он сможет углубиться в роман Стивенсона.

— Разрешите обратиться, господин старший гардемарин?

— Обращайтесь.

— Мне надо перечесть один эпизод из русско-японской войны, но днем это почти невозможно… Понимаю, что просьба моя противоречит уставу… но если бы вы разрешили тихо посидеть за конторкой… ну, хотя бы полчаса…

— Валяйте! Только тихо! Если нарветесь при обходе дежурного офицера — вдохновенно врите, что не успеваете по мореходной астрономии, для чего учебник держите на товсь!.. Но за это вы по окончании мне положите, что именно так заинтересовало вас из этой гнусной войны. И почему именно.

И вот наконец я сижу полураздетый перед своей конторкой. Поджимая ноги от ледяного асфальтового пола Дерябинской казармы, листаю толстый фолиант.

Не знаю, что повлияло на настроение? То ли шум штормового ветра, доносящегося ночью с взморья, несмотря на двойные рамы; то ли тишина сонного царства, прерываемая гидравлическими ударами в трубах отопления; то ли недавнее прощание с дядей, которого, возможно, не увижу больше никогда? Или просто сказывалась настороженность от опасения быть накрытым дежурным офицером? Не знаю.

Но на душе тревожно.

К тому же Никола-чудотворец, написанный маслом — до пояса в натуральную величину, — следит сквозь арку дортуара с каким-то непонятным упорством, во всяком случае внимательнее, чем Абрамович, а отсветы и колеблющиеся блики от света лампады делают его суровое лицо почти живым.

Старик видел немало свалок, боев подушками и много пикантных сцен, не краснея от забористого мата с завитушками, которым так же часто, как и бессмысленно швырялись будущие капитаны (конечно, в отсутствие дорогих наставников). Обычно его не замечали. Но почему-то в эту ночь я ему не доверял и изредка оглядывался.

Быстро листаю объемистый том — «Русско-Японская война 1904—1905 гг.» («Работа исторической комиссии при Генморе», книга первая. СПБ. 1912). Девственно белые листы меловой бумаги отвратительно громко хрустят. Сразу становится ясно, что мало кто заглядывал в эту официальную версию трагической летописи.

Мелькают красивые названия китайских островов, окрещенных британскими гидрографами, и до волнения знакомые имена кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры, которые так бесцельно погибли даже в тех случаях, когда сражались с исключительным, чисто русским героизмом.

Наконец на странице 543-й нахожу: «Утро 31 марта (13 апреля) 1904 года».

«… Неприятельская эскадра продолжала стоять… на горизонте.

Расстояние… уменьшалось, как вдруг, около 9 часов 39 минут утра, «Петропавловск» неожиданно взорвался.

Со страшным взрывом, напоминающим залп 12-дюймовых орудий, над броненосцем мгновенно вырос громадный… столб черно-бурого дыма и пламени…

Первоначальный взрыв произошел перед носовой башней, причем из-под палубы «Петропавловска» выкинуло клуб черного дыма.

Следующий взрыв… завершивший гибель броненосца, произошел секунды через 3—4… и сопровождался вылетевшей из середины корабля массой огня с желто-зеленым и бурым дымом. Силою второго взрыва были сорваны носовые башни, фок-мачта, мостик…»

(… вот он — мостик, место адмирала в бою!)

«… труба и часть кожуха, причем мачта всей своей тяжестью обрушилась на развороченный мостик.

Броненосец быстро накренился на правый борт и быстро стал погружаться носом…»

(Уже нет спальни, нет казармы. Вместо полумрака — перед глазами солнечное утро… сверкающая рябь Пе-Джилийского залива… и этот гигантский страшный клуб дыма, поднимающийся к небу…)

«Когда купол дыма и пламени несколько рассеялся, вся носовая часть, мостик… уже были под водой. Высоко поднявшаяся корма, вся объятая пламенем, быстро погружалась. В это время произошел третий взрыв, по-видимому котлов, так как за ним показалось густое облако пара.

Машины продолжали еще работать; вышедшие наружу винты продолжали рассекать воздух, калеча и размалывая тех немногих из команды, которым удалось выбраться наверх и сгрудиться на корме.

Через полторы-две минуты броненосец скрылся под водой, оставив медленно расплывающееся облако дыма… и черное пятно на воде с несколькими десятками плавающих людей, хватающихся за обломки.

В 9 час. 41 мин. «Петропавловска» уже не существовало…».

Утомление, сказавшееся к концу трудного дня, прощание с близким человеком, настороженность из-за опасения быть застигнутым в неурочное время и, конечно, эта штормовая ночь, бушевавшая за окном, — сделали свое дело. В иных условиях, возможно, прочитанное произвели бы не такое сильное впечатление.

… Трудно поверить, но до сего дня не могу спокойно перечитывать эти две страницы несмотря на то, что с той ночи прошло пятьдесят лет и сам я прошел четыре войны.

Не знал я тогда, что наступит время, когда мне лично придется самому наблюдать не менее драматическую гибель линейного корабля «Слава» (в Рижском заливе в 1917 году) и много других батальных (или «маритимных»?) картин в натуре.

… Исчезли классы, Абрамович и мысль о дежурном офицере. За конторкой сидел с широко открытыми глазами маленький человечек, завороженный трагической панорамой, которая разворачивалась перед ним, как в синематографе.

Удивительная и иногда очень тягостная для меня способность зрительной памятью воспроизводить читаемое — в виде своеобразных живых картин в мозгу — целиком завладела сознанием. Однако это не было простым воспроизведением текста. Перед глазами четко вырисовывался рисунок из французского журнала «Illustration» за 1904 год, подобными картинками щекотавшего нервы своих подписчиков.

Именно эта корма, вздернутая к небу, и гигантская мясорубка, которую рисовальщик очень эффектно сделал из гребных винтов броненосца, очевидно, являлись главной сенсацией очередного номера журнала.

Десять лет назад школьник, мечтавший о кораблях и морской службе, не мог не задержаться на рисунке француза, тем более что гибель Макарова, Верещагина и самого «Петропавловска» — хотя и по-разному — переживала вся Россия. Изображение, для эффектности которого автор не поскупился на обилие пламени, дыма, обломков и на количество трупов, произвело настолько сильное впечатление, что теперь собственное воображение отказывалось воспроизводить иную версию и упорно копировало в памяти журнальную композицию, хотя она во многом расходилась с только что прочитанным описанием исторической комиссии. И это несмотря на то, что француз бесцеремонно искажал перспективу и масштабы людей, пушек и кораблей, лишь бы вогнать в ужас читателей.

Когда сила первоначального наваждения ослабла, я сообразил, что главного еще не знаю.

Макаров!

Где и как погиб Макаров? Этот солидный и такой симпатичный бородач с умным и добрым лицом, без всякого следа наигранного величия, портреты которого знали почти во всех странах.

Что он погиб — давно известно, но — как именно? Лихорадочно читаю дальше.

«… В момент первого взрыва все корабли застопорили машины и начали спускать шлюпки для спасения погибавших людей броненосца… Через четыре минуты подошли… с палубы «Полтавы» были сброшены все наличные буйки и все дерево, которое оказалось под руками…

… Ими были спасены: великий князь Кирилл Владимирович, командир броненосца капитан 1 ранга Яковлев, лейтенанты Унковский, Иениш, мичманы Вл. Шмидт, Яковлев, Шлиппе…»

(Вот! Наконец-то он — Шлиппе!.. Теперь я понял тебя, дорогой дядя; однако черт с ним, с этим типом, пока не прочту все об адмирале.)

«…Шлиппе и 73 нижних чина».

(Эх вы, горемыки безымянные, помещенные после мичмана Шлиппе! А сколько же вас погибло?)

«Спасение было весьма затруднено зыбью; последняя была настолько сильна, что захлестнула катер с «Полтавы» и он пошел ко дну.

Часть поднятых были уже мертвы…

Однако ни тонущих, ни трупов больше найдено не было.

Среди поднятых вещей оказалось пальто адмирала Макарова… сверток карт и др. …

Кроме адмирала Макарова, художника Верещагина и начальника штаба контр-адмирала Моласа, погибло 8 офицеров штаба, 18 офицеров броненосца и около 620 человек…

В 12 часов дня все вошли в гавань.

Неприятельская эскадра продолжала до 15 часов держаться на горизонте… после чего скрылась на SO…».

Читать дальше охота пропала. Сказывалась сильная усталость в этот долгий и полный впечатлений день.

Мелкая дрожь, скорее озноб корежил все тело. То ли асфальтовый пол казармы (а я сидел без ботинок), то ли воскресшая из прошлого картинка журнального баталиста были тому причиной, но я почувствовал себя совершенно больным. И вдруг понял, что Абрамович давно читает из-за моего плеча и — обычно такой далекий и циничный — обнимает мои плечи одной рукой…

— Брось ты эту горечь прошлого!.. Но раз взялся за гуж, то привыкай тянуть брасы и бурундуки! (Команда, отдаваемая на парусном корабле при выравнивании реев или при повороте на новый Галс) Ещё насмотришься не на такие пейзажи. А сейчас — марш в койку!.. И постарайся заснуть.

Он довел меня до железной койки, с грубой ласковостью заставил раздеться и лечь, после чего — под неусыпным оком Николы-чудотворца — прикрыл мою конторку, предварительно погасив в ней свет.

Голосом бывалой няньки, так ему не подходившим, Абрамович приговаривал, укладывая по инструкции снятое с меня обмундирование:

– Разве забыл народную мудрость, что золото тонет, а дерьмо всплывает? Может, эта поговорка родилась давным-давно, но особую популярность приобрела применительно к гибели старика Макарова и к купанию августейшего Кирилла… Море — оно иногда разборчиво и г… не принимает. Так оно в жизни бывает. И ничего тут не поделаешь.

Затем, оборвав свои назидания, совершенно не верноподданная нянька одним бесшумным прыжком очутилась вне ряда коек, и я понял, что открылась входная дверь. В сопровождении дневального соседней роты появился лейтенант Данишевский, для проформы обходивший дортуары с строгой, но скучающей физиономией.

Унтер-офицер Абрамович подошел к нему с рапортом (уставным шагом, но стараясь не шуметь) и вполголоса доложил:

— Господин лейтенант! За время моего дежурства особых происшествий не случилось… Разве только, что еще раз взорвался броненосец «Петропавловск»… При этом пострадал только один гардемарин. В специальной помощи не нуждается. Само пройдет… Но думаю, что контузия — на всю жизнь.

— Опять паясничаете, Абрамович!.. Боюсь, что это у вас тоже на всю жизнь… — пшютовато грассируя, ответил дежурный по роте и, лениво скользнув опытным глазом по лежащим рядам, двинулся к выходу. Удивляться нелепому рапорту или расспрашивать, в чем дело, не позволяли каноны снобизма.

3

Понадобилось немало лет, чтобы упомянутые лица еще раз к концу войны сошлись на одной площадке, которую Вильям Шекспир называл подмостками (или сценой) жизни.

Абрамович демобилизовался после первой мировой войны и уехал в качестве гидрографа в полярно-сибирскую экспедицию. Благожелатели рассказывали, что из-за вечно мокрых или обмороженных ног он пристрастился к неразведенному спирту.

Неблагожелатели твердили, что он пошел в северную экспедицию именно потому, что в ней можно было бесконтрольно потреблять неразведенный спирт. Так или иначе, в печати появились его книги и статьи в журналах («Морской сборник»), причем относительно не плохие. (С.И. Абрамович-Блэк. Записки гидрографа. Издательство писателей, Ленинград. 1934, Невидимый адмирал. Роман. Изд. 2-е, “Советский писатель”, 1937).

Великий князь Кирилл Владимирович сперва пил по поводу получения георгиевского оружия, за всплытие с мусором «Петропавловска», потом уехал лечиться с 1905 по 1908 год на юг Франции, затем выпивал за производство в контр-адмиралы по тому же поводу (в 1915 году), а во время февральской революции нацепил в петлицу большой красный бант и во главе матросов гвардейского экипажа ходил в пешем строю к Таврическому дворцу, чтобы принести присягу Временному правительству. Однако гвардейцы, возвращаясь через площадь у Исаакиевского собора, вспомнили, что их предки именно здесь стояли насмерть — «в день восшествия» 1-го Николая Романова. Получилось как-то неаккуратно (исторически), почему Кирилл Владимирович загодя отбыл для лечения во Францию. Первое время о нем не было слышно, кроме как в фешенебельных кабаках Парижа, потому что для их содержателей настоящий русский Grand duc был превосходной рекламой.

Однако покойный Николай II так путанно, а может быть, хитро, распорядился своим хозяйством, большая часть которого в валюте и ценных бумагах предусмотрительно оказалась размещенной в английских, французских и швейцарских банках, что получить это наследство было трудно даже подлинному великому князю.

Попутно выяснилось, что чертовски неудобно иметь целый выводок сестер, как родных, так и объявивших себя родными! Одна из последних, нарекшая себя Анастасией, по сей день блюдет семейные традиции и никак не может в совершенстве овладеть английским языком, на котором она воспитывалась в «доме Романовых». Но сестры мечтали о счетах

в банках, а не об империи, почему Кирилл в конце концов в одном из отелей Франции объявил себя царем. Вернее, местоблюстителем престола, так как большевики никак не хотели освободить ни Зимнего, ни Аничкова, ни Мариинского дворцов в Санкт-Петербурге, ни передать большой Екатерининский — в Москве.

Мой дядя погиб где-то на Великом Армянском нагорье не от турецкого клинка или пули, а от более страшного — сыпного тифа.

Моя фортуна, о которой я мечтал с малых лет, сделала из меня моряка и довольно быстро продвигала по служебной лестнице. Однако казалось, что она мчалась быстрее, чем нужно, и, очевидно, боком, так как за каждый бросок вперед, за любое достижение мне приходилось расплачиваться слишком дорогой ценой.

Не ожидая выстрела «Авроры», я вступил в число красных моряков, только-только закончив драку с кайзеровским флотом в Рижском заливе.

«Ледовый поход» и борьба с бело-эстонско-английским флотом, блокировавшим Кронштадт синхронно с генералом Юденичем, рвавшимся к Петрограду, стали содержанием моей новой жизни.

Кампания 1919 года почти заканчивалась, когда Балтфлот понес тяжелую потерю.

Как сейчас помню гнетущее состояние души у всех у нас на сторожевике «Кобчик», когда, пропустив через входные боны целехонького «Азарда» под командой Н. Н. Несвицкого, мы узнали судьбу остальных кораблей дивизиона.

Первая официальная версия дошла из лаконичного рапорта командира: «…Доношу, что согласно приказания 20 октября эскадренный миноносец «Азард» засветло вышел с 60 минами заграждения на Большой Кронштадтский рейд. В 2 часа 21 октября по сигналу с «Гавриила» снялся с якоря и вступил в кильватер «Константину», оказавшись в строю концевым.

В 4 час. 19 мин. прошли шаровую веху, повернув на курс 208°. Большая волна, свежий ветер SW, видимости никакой… размахи качки до 20 градусов.

В 5 часов 45 минут около параллели «Долгого носа» увидел впереди на «Гаврииле» сноп огня, за которым последовал сильный взрыв. На впереди идущем «Константине» последовал второй и третий оглушительные взрывы, и все обволокло густым паром… Вызвал по радио «Свободу», ответа не получил. В 6 час. 20 мин. лег на курс 8°. В б час. 30 мин. повернул на Ост…

Несвицкий.

Комиссар Винник».

(Рапорт командира «Азарда» 21 октября 1919 года. «Балтфлот». Партиздат. М.-Л.. 1932)

Как просто выглядит эта трагическая картина почти мгновенной гибели трех кораблей, в полной темноте исчезнувших в ледяной воде почти со всеми командами.

Официальные протоколы следствия мало что добавили сверх изложенного Несвицким. Разве только то, что в несколько минут погибло 25 наших командиров и 433 матроса, что к утру прибило к берегу свыше 100 трупов и что одна шлюпка попала в плен, отнесенная ветром и волнением в сторону противника. В конце концов выяснилось, что всего спаслось 19 человек. Также очевидно стало, что на одном из эсминцев сдетонировали все мины, находившиеся на верхней палубе, почему он вслед за получением пробоины разлетелся на мелкие осколки, и физически было невозможно ожидать спасения с него хотя бы одного человека.

Если недостаточно грамотного офицера пугало сокращение ДОТа (действующий отряд Балтфлота) почти наполовину в момент, когда белые уже обошли форт Красная Горка, то у меня были и личные мотивы для уныния. На «Гаврииле» погиб лучший из офицеров В. В. Севастьянов, по образу которого я старался строить свою жизнь. Правда, мне было слишком далеко до него даже в игре на гитаре, которую я впервые слышал в Гельсингфорсе. Кроме того, в числе нескольких десятков офицеров погиб мой однокашник Неллис — замечательно скромный и честный человек, сын миллионера Неллиса, главного управляющего всеми делами фирмы Нобель в России.

Отец, выхлопотавший сыну заграничный паспорт и визу, проклял его, собираясь ехать через Финляндию со всем семейством в весьма комфортабельных условиях. Но не думайте, что отказ сына был одним из случаев социального прозрения богачей. Просто Неллис влюбился в чудную, скромную девушку Наташу, которую все мы знали, и в результате перешел в наши ряды всерьез и окончательно, не оставив себе ни одного цента или эрэ, и служил скромно и старательно вплоть до самой гибели в волнах Капорского залива. Это был подлинный моряк-викинг, ставший беспартийным большевиком.

Не очень хочется признаваться в том, что горечь боевой и личной утраты усугублялась еще одним обстоятельством.

Ко мне в каюту вошел, постучав, но не ожидая разрешения, старший комендор Ваня Капранов (как называла его вся команда).

— Слышь, Иван Степанович! Ты без особой надобности на верхней палубе не показывайся, а что касается берега — то не смей суток трое-четверо выходить.

Без объяснений Капранов вышел. Однако их и не требовалось.

Не надо было служить даже молодым мичманом, чтобы не сделать выводы из таких сопоставлений: красные миноносцы скрытно, ночью, выходят к району фланга армии, а сами нарываются на минное заграждение англичан как раз в том месте, где собирались ставить мины по плану штаба флота; было допущено много ошибок при подготовке к операции — не были соблюдены главные условия конспирации, в то время когда в наших рядах находились провокаторы и шпионы от белых и от британцев; выяснилась беспечность со стороны опытных командиров, как и некомпетентность стоящих над ними старших комиссаров.

Было бы удивительно, если бы враги не использовали таких богатых возможностей.

Следственная комиссия не нашла виновных и отнесла трагическое происшествие к трагическому совпадению.

После опубликования протоколов и проведения нескольких митингов в Кронштадте появилось воззвание:

«Товарищи моряки!

В самый тяжелый момент… погибли 3 стальных гиганта с одной душой, с одним желанием уничтожить врага трудового народа… Мы скажем нашим безвременно погибшим товарищам… Великое дело, за которое вы положили свои молодые жизни, мы доведем до конца. А вы, погубившие их… дрожите, так как час расплаты близок. Скоро настанет день великого торжества…

Вечная память погибшим героям!

Беспощадная месть палачам-белогвардейцам!» («Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне». Редакция А. К. Дрезена. Партийное издательство, М.—Л., 1982, стр. 243)

Наконец для меня и других бывших офицеров наступил день, когда можно было свободно разгуливать не только по палубе, но и на берегу.

Конечно, все мы оставались под впечатлением поведения командира «Азарда» — Н. Н. Несвицкого.

Застопорив ход с момента первого взрыва и понимая, что находится на вражеском минном поле, он с нечеловеческой выдержкой дал задний ход, строго следуя обратно по курсу подхода всего дивизиона, оставаясь на нем около шести-семи минут. Затем «Азард» стал вызывать по радио «Свободу» (так как гибель остальных, несмотря на кромешную тьму, была ясно видна). После бесполезного ожидания плавающих на воде, которых относило через минное заграждение (прожектора открыть он не мог, а активность вражеских прожекторов, шаривших по заливу, усилилась даже с финского берега), Несвицкий в 6 часов 20 минут развернулся и пошел в Кронштадт, строго выдерживая курсы и точки поворотов, зафиксированные штурманом при подходе к месту катастрофы.

Странички опроса спасшихся из этого ада людей (помня прочитанное о гибели «Петропавловска»), в том числе и кока Воронина, производят большое впечатление, хотя эти показания не всегда последовательны и иногда допускают ошибки в опознавании названий кораблей, что вполне естественно для таких тяжелых условий.

Вот несколько строк, сохранившихся в ВМАрхиве в делах следственной комиссии:

«Я спал, но, услышав взрыв, выбежал на палубу… Командир кричал на «Константин», чтобы дали полный назад, что взорвался «Гавриил»… чтобы держались спокойно… Через минуту-две последовал новый взрыв у нас с левого борта под машиной… Побежал на ростры спускать четверку, в которой нас уместилось 6 человек… Только успели отойти — миноносец накренился по палубу…».

«Когда мы отошли от «Свободы», то видел, как «Константин» переломился пополам, складываясь палубой носа и кормы, и когда он стал таким образом тонуть, на нем последовал еще однн взрыв».

«Могу добавить, что «Свобода» тонула накренившись… причем нос был поднят, на котором видел команду…».

«Со шлюпки видел, как «Гавриил» как будто переломился пополам и быстро пошел под воду…».

«На «Гаврииле»… командир приказал брать койки и спасательные средства, а его помощник отдавал распоряжения затопить правый борт… чтобы выровнять крен…».

(Позже спасенные с «Гавриила» свидетельствовали, что, отдав все приказания, командир его В. В. Севастьянов поднялся на мостик, откуда раздался револьверный выстрел. Позже спасенные с «Гавриила» свидетельствовали, что, отдав все приказания, командир его В. В. Севастьянов поднялся на мостик, откуда раздался револьверный выстрел.)

«Раздался сильный взрыв… в правой машине… такой чувствительный, что некоторые свалились с рундуков… шкапчики повалились. Электричество сразу потухло».

«Когда мы были еще на корабле, услышали за кормой глухой взрыв на «Свободе». Отваливши от корабля, мы услышали сильный взрыв, клубы дыма и огня — это был «Константин».

«В момент взрыва был в кочегарке №2… Наверху увидел, что команда, в общем, оставалась вполне спокойной. Когда же миноносец повалило на борт, я перешел на ростры и начал вываливать шестерку. С тонущих миноносцев были слышны крики «ура». После «ура» послышался сильный взрыв с «Константина». Когда дым рассеялся, то на воде ничего не было видно».

Надо помнить, что эта страшная гибель произошла в решающие дни борьбы за Петроград, когда белогвардейские банды, громко именуемые северо-западным корпусом, авангардом которого командовал генерал Родзянко, уже готовивший виселицы и белого коня для церемониального въезда в столицу, развивали так называемое «второе наступление Юденича».

Обстановка еще накануне казалась настолько критической, что Реввоенсовет Балтфлота докладывал в Москву:

«… беспомощное положение гарнизона форта Красная Горка удручающе действует на состояние духа личного состава, и член РВС Баранов передал с форта общее мнение о том, что, если наш флот не придет на помощь, — форты, вероятно, не удастся отстоять.

Нач. морских сил А. И. Зеленой,

Член Реввоенсовбалта В. Зоф».

Вот почему резолюция, вынесенная на общем собрании команды «Азард» 25 октября, звучит не как банальная митинговая продукция и не кажется составленной из привычных фраз и знакомых определений.

«… Товарищи!

Не упадок нашего духа о погибших наших товарищах, а клятва верности революции!

Мы потеряли славных борцов. Но никакие потери нас не устрашат. С болью в сердцах мы будем помнить о братьях-товарищах, поклявшись отомстить.

Не будем проливать слез, а еще теснее сплотим поредевшие ряды и дружным натиском сметем всю белогвардейскую сволочь…

Вечная память погибшим…

Да здравствует коммунистическая революция во всем мире!..

Председатель общего собрания Петрунин.

Секретарь Волков».

Так оно и случилось — белогвардейская сволочь действительно была сметена. Если 20 октября части Юденича заняли Павловск и Детское Село, а остатки нашей 7-й армии вынуждены были отойти к Пулковским высотам, причем штабу 6-й стрелковой дивизии пришлось вжаться в город и разместиться в районе Балтийского вокзала, то через один-два дня после гибели трех эсминцев на фронте произошел перелом. 23 октября полки и отряды 7-й армии освободили Детское Село и Павловск, 26-го — захватили Красное Село, а 31-го числа уже освободили город Лугу. Для белогвардейцев это уже был «драп».

Еще через две недели Красная Армия заняла город Ямбург, и белогвардейский корпус перестал существовать.

Что же произошло в критический момент успешного наступления белых, когда англичане скрытно выставили минные заграждения на путях движения наших кораблей, а монитор «Эребус» с пятнадцатидюймовой артиллерией, специально присланный из Англии, обстрелял наши форты, и, в частности, Красную Горку?

Гибель трех лучших эсминцев с самыми опытными моряками, которые составляли почти половину боевого ядра нашего ДОТа в момент захвата подходов к Питеру, казалось бы, должна была вызвать тот самый упадок духа, о котором беспокоился Военсовет Балтфлота.

Но на войне, если бойцы знают и верят в то, что они дерутся за правое дело, бывают моменты, когда вступают в силу факторы, не подлежащие арифметическому «соотношению сил». Накопленная ненависть, сознание необходимости победы и невозможности отдать врагу колыбель революции делают чудеса. И вот на радиовопль Юденича о помощи финское правительство ответило ему, что оно будет сохранять нейтралитет, а буржуазное эстонское правительство «гуманно» разрешило остаткам белогвардейского северо-западного корпуса перейти на левый берег пограничной реки Нарвы, с тем чтобы затем разоружить солдат, насильно мобилизованных «спасителями России» в деревнях Петроградской губернии.

Шквал революции настолько начисто смыл бывших офицеров, мечтавших о реставрации, что я никогда уже не видел лейтенанта Шлиппе, даже не слышал о нем, пока наконец совсем не забыл.

4

Но оказывается, что жизнь бывает занимательнее выдуманных и рассказов. Спустя несколько лет мне неожиданно пришлось снова вспомнить о старлейте Шлиппе, который после гибели «Петропавловска» и вынужденного купания в океане до того стал страдать водобоязнью, что не мог заставить себя ходить по мосту возле перил, а бегал по лужам середины Николаевского моста, лишь бы не видеть ненавистной воды. И виновником этого, сам того не зная, оказался кок Воронин.

После знаменитого Ледового похода — из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт — в уцелевшем флоте не хватало квалифицированных офицеров н специалистов. И если бы В. И. Ленин не уловил момента для всенародного вооруженного призыва под руководством партии большевиков, то молодой мичман Исаков тянул бы лямку вахтенного командира или в лучшем случае помощника командира на старом угольном эсминце.

А тут вдруг, достаточно неожиданно, я оказался назначенным командиром на турбинный эсминец «Изяслав», вводимый в строй после так называемого «долговременного хранения».

Сразу же навалилась самая ответственная задача — комплектование экипажа.

Просто решился вопрос со старшим механиком, главной фигурой для механизмов восстанавливаемого корабля. Где-то на судостроительной верфи удалось отыскать инженер-капитана 2-го ранга Жедёнова, который уже служил на «Изяславе» со дня его закладки не то в 1914-м, не то в 1915 году. О лучшем кандидате нельзя было и мечтать.

Единственно, что меня смущало — как механик отнесется к молодому командиру, которого он должен был помнить в качестве Петьки («Петькой» назывался, по традиции, самый молодой офицер в данной кают-компании), то есть желторотого мичмана, прибывшего с маленьким чемоданчиком ещё в бухту Копли, около Ревеля, на судостроительный завод «Беккер и Ко».

Чтобы с этим вопросом покончить, скажу, что все обошлось прекрасно. Его ум и такт, с одной стороны, моя внимательность и осторожность, с другой, с первых дней помогли нам прекрасно сработаться. Больше того, как это часто случалось во время гражданской войны, вслед за ним появились машинно-котельные ветераны «Изяслава»: хозяин первой турбины Митя Злыднев, кочегар Крастин, машинист Дук, Вербицкий, Цыганков, Марчук, Моторин, минно-машинный старшина Корнюшин и многие другие. Гражданская война приучила работать с теми, кто был испытан в переделках и внушал доверие.

Человек шесть или семь из команды, плававшей со мной на сторожевом корабле «Кобчик», во главе со старшим комендором Иваном Капрановым выразили желание перейти на «Изяслав». Конечно, я дал согласие и, естественно, не показал вида, что меня распирает от гордости и радости. Вообще не верьте ни одному командиру, если он делает равнодушное лицо, выслушивая просьбу матроса следовать за ним на другой корабль. Не надо забывать, что если корабельный устав имеет одинаковую силу на любом корабле, то, переходя на новый, матрос теряет не только привычную койку, но и привычных дружков, иначе говоря — коллектив, к которому он привык и который ему самому стал привычным, вроде надежной флотской семьи. Конечно, в подобных случаях надо критически исключить отдельные случаи фаворитизма или какого-либо конфликта с предыдущей командой.

Чертовски много значит, с кем придется переживать и штормы, перестрелки с вражескими кораблями или «последний решающий бой». Мерило взаимного понимания и взаимоуважения определяется в подобных случаях не «неизбежными в море случайностями» или инструкциями и уставами, частично перешедшими по наследству от царского флота, а взаимной выручкой в бою и той выдержкой во время скучнейших и рутинных дней учений и тренировок, которые только очень бывалому матросу представляются необходимыми по личному опыту, а всем молодым кажутся никчемной «петрушкой» или «волынкой».

Существует такое береговое учреждение, именуемое Отделом комплектования, которое обычно имеет в своем распоряжении при полуэкипаже выпущенных с гауптвахты по суду, вытащенных с погибших кораблей и из госпиталей; списанных с кораблей, идущих на слом за ветхостью; отставших от дальнего похода «по случаю непросыпания в срок» и т. п.

Иногда среди дельных моряков дожидаются своего назначения на корабль красавцы с немыслимым клешем и длинными ленточками на бескозырках, с аляповатой татуировкой для иллюстрации девицам рассказов, начинающихся со случаев: «Когда мы шли из Сингапура в Сочи…» или: «Помню Норд-Вест-тен-Вест южной широты, когда налетел… чистый Цейлон!» и т. п.

В зависимости от качества и количества ожидающих назначения авгуры из Отдела комплектования могли помочь, но они же могли испортить жизнь на несколько лет.

Вот почему телефонный звонок одного из знакомых «комплектовальщиков» меня сильно насторожил.

— Не можем же мы «Изяслав» укомплектовать только новичками… Твой рапорт перевести с «Кобчика» шесть человек начальство утвердило. Но вот тут в полуэкипаже «залежалось» около десятка «утопленников» с трех погибших эсминцев.

При этом воспоминании я вздрогнул.

— Соглашайся! По анкетам — орлы, прошедшие огонь, воду и медные трубы. У одного — ха-ха! — Воронина, даже в графе «специальность» записано: «Офицерский повар»! Каково, а? Смехота!.. Правда, сейчас из пшенной крупы и воблы особых деликатесов не состряпаешь, но зато лестно! Только у тебя на дивизионе и будет «офицерский повар»!.. Ну как, согласен?

Я оглянулся на военкома М. А. Степанова.

Телефонная трубка была в руке, и я не принял еще никакого решения, когда мозг пронзило одно слово: «Шлиппе»!

Перед первым выходом и освоением корабля получить сразу около десятка Шлиппе?!

На повторное понукание в телефон пришлось ответить:

— Ладно!.. Присылай «утопленников». Посмотрю, поговорю, но оставлю за собой право отослать обратно в полуэкипаж тех из них, которые мне не покажутся подходящими.

«Изяслав» стоял кормой к Кронштадтской стенке. Командир мог бы принять ветеранов прямо у сходни на берег, я же нарочно стал под полубаком, чтобы видеть, как они будут шествовать вдоль длины всего эсминца. Довольно скользкая дорожка минных рельсов отделялась от забортной воды весьма тонким стальным леером на стойках. Путешествовать по этой дорожке было нелегко даже опытным матросам минной дивизии.

Хитрость не удалась. Вернее, ничего не дала. Все шесть кандидатов привычно прошли почти всю длину корабля гуськом и, отрапортовавшись, предъявили документы.

Первым шел коренастый старший электрик Семен Качкин, а замыкал шествие невзрачный, скромный матрос, не без любопытства оглядывавшийся с такой привычной уверенностью, что даже не смотрел под ноги. Им-то и оказался по старой номенклатуре «офицерский кок» Николай Воронин.

Кандидатов в Шлиппе не оказалось.

У всех — по документам и расспросам — оказались такие богатые и солидные биографии, особенно по специальностям, что я недоумевал, почему до сих пор никто их не выкрал из полуэкипажа? Ларчик открывался просто. Оказывается, они, выйдя из воды около форта и зарыв в братскую могилу покойников, отданных морем, поклялись служить дальше только вместе. От приглашений в одиночку они отказывались. С «Изяславом» же получилась другая картина — требовалось сразу до сотни человек, причем с хорошим опытом или раньше плававших на нем.

Небольшая заминка получилась с Ворониным… На что же мне нужен «офицерский повар», когда вся команда и офицеры едят из одного котла, а коком может работать любой матрос?

Воронин, стоя скромно в углу командирской каюты, не проявлял желания бороться за свою судьбу, однако Вербицкий, Цыганков и другие стали за него стеной:

— Так он из воблы может тульский пряник сделать… а если хотите… то… бланманже!..

— Берите, командир, не пожалеете! Слово «гавриильца»!

Так как документы «утопленникам» доверили на руки, то не потребовалось никакой волокиты, и скоро «Изяслав» пополнился ветеранами, а они заняли свои койки и рундучки.

5

Никого так своеобразно и причудливо не раскидывает жизнь по белу свету, как моряков.

На редкость спаявшийся и сильный в политическом и военном смысле коллектив советских моряков «Изяслава» постепенно стал обновляться, а сам корабль не случайно получил новое, почетное имя «Карл Маркс». В 1941 году он с честью погиб в бою с фашистскими самолетами при защите Таллина.

К этому времени нас всех так разбросало и вверх и в стороны, что никто из иностранных моряков, не понимая существа советской государственности, не может себе представить подобного прохождения службы.

Старший электрик (бывший «гавриилец») Семен Качкин, страстный книголюб, дорвался до них и ушел на пенсию в звании полковника с должности начальника фундаментальной библиотеки Морской академии.

Хозяин правой турбины, некогда старший унтер-офицер Митя Злыднев, окончив Морскую академию, стал уполномоченным кораблестроения (то есть вице-адмиралом) и, умирая от рака, за несколько часов до смерти написал несколько прощальных строк бывшему командиру, которые я бережно храню.

Исчезнувший на время из виду Федор Марчук неожиданно объявился генерал-майором юстиции.

Веселый и задорный Василий Цыганков ушел на пенсию не как-нибудь, а с почетом — с должности начальника цеха одного из гигантов ленинградской машинной индустрии.

Конечно, не все дослужились до званий генералов или адмиралов, но большинство нашло свое место в жизни (включая Виктора Михайлова, Филимона Дука, Алексея Вербицкого, Николая Новикова — начавшего юнгой, Георгия Моторина, Михаила Крастина, Даниила Корнюшина, боцмана Игнатия Кудзелько или Семена Карпова и многих других). Одни из них получили среднее, другие высшее образование; все как один прошли самую высшую школу гражданской войны и борьбы с интервентами, плавали до последнего дня обязательной службы, а часть отслужила «сверхсрочную», никогда не теряя связи между собой, со стармехом (ставшим заведующим энергосистемами одной из столиц) и с бывшим командиром «Изяслава», забравшимся почти на предельные ступени служебной лестницы, хотя и не без помощи костылей, без одной ноги, оставленной в боях под Туапсе.

Корабельное родство и дружба, скрепленная совместным пребыванием в партии, оказались прочнее всего.

Почти вся команда ветеранов до сего дня поддерживает связь перепиской или периодически встречается в «Астории» с командиром и комиссаром.

Возможно ли что-либо подобное в капиталистических флотах?

Только два человека из этой морской семьи, из оставшихся в живых, выпали из традиционного курса «прохождения службы» и сохранили свои звания.

Михаил Крастин, кочегар первого котла «Изяслава», еще с закладки на ревельской верфи так и остался кочегаром. Подготовив себе несколько смен из молодежи, он ушел в береговую кочегарку Кировского завода и во время блокады Ленинграда, будучи ранен осколком, не покинул своего поста, пока ему не нашли смену.

Вместе с кочегаром Крастиным с гордостью носит медаль «За оборону Ленинграда» и бывший изяславский кок Воронин. Однако до этого надо рассказать кое-что из его прошлого, ибо до сего дня он остался для меня своеобразным «анти-Шлиппе».

Познакомившись с Ворониным поближе, я узнал о его приключениях на море до «Изяслава».

Получив высшую квалификацию ресторанного повара в старом Петербурге, он, крестьянский сын, родившийся в Ярославской области, всю свою юность мечтал о службе на море. И только после смерти отца сумел устроиться в 1912 году в офицерское собрание 2-го Балтийского экипажа.

За тягу к кораблям и кулинарные таланты был взят поваром на эсминец «Пограничник» (при командирах Кедрове, Колчаке, Рудневе, Щчастном и других не менее известных морских капитанах, показавших себя, однако, неграмотными в политике).

Так Воронин провоевал всю первую мировую войну на одном из самых активных (вернее, «задиристых») миноносцев Балтийского флота, ни разу не отлучаясь с корабля, только лишь за продуктами, включая и период Моонзундской операции, когда уже большевизировавшийся флот решил не пропускать кайзеровскую эскадру из Рижского залива в Финский.

В 1918 году он был назначен на эсминец «Свобода», на котором после года боевой службы в трагическую ночь 1919 года с ним случилась в Капорском заливе на английских минах (как он пишет, избегая громких фраз) «первая неприятность».

Когда его вместе с Крастиным и другими дружками назначили на «Изяслав», гражданская война вскоре окончилась, и служба казалась не такой уж интересной. Вот почему я не обиделся, когда Воронин пришел ко мне с просьбой о демобилизации и переводе в погранфлотилию сурового Баренцева моря, где чаще штормило; Гольфстрим приносил сорванные мины, и бывшие «союзники» проявляли усердное внимание к нашим берегам.

Так на сторожевом корабле «Т-15» в Баренцевом море объявился новый кок в составе Северной погранфлотилии (командир Л. П. Лазинский).

В 1927 году «Т-15» погиб, выброшенный прибоем на камни в районе Йоканги («вторая неприятность»). Воронина спасли, но служба в столовой ГПУ показалась ему настолько скучной, что, поступив в Северное Архангельское пароходство, Николай Алексеевич последовательно плавал на пароходах «Яков Свердлов», «Искра», «Крестьянин» (с знаменитым полярником Ф. И. Ворониным) и других.

Ходил на пассажирском пароходе «Кооперация», на линии Ленинград—Лондон, затем на «Папанине», знаменитом «Ермаке» и на других судах, где требовался опытный повар-полярник и моряк.

Но могла ли ограничиться только упомянутыми «неприятностями» жизнь такого универсального моряка, скромного и тихого, который сам всегда шел навстречу буре?

Конечно, не могла.

6

В захарканной конторе Мурманского пароходства к концу 1939 года в отделе найма и труда за высокой балюстрадой сидели чиновники дальнего плавания уже не призывного возраста и скребли перьями то по бумаге, то по макушке собственной головы.

Стекла, перекрещенные бумажными иксами на клейстере, лампочка вполнакала и машинистка в дальнем углу комнаты, стукающая одним пальцем, — все эти косвенные признаки показывали, что война с белофиннами коснулась и этого института транспортного флота. Значит, пожилые конторщики из неудачливых симэнов (симэн — морской человек, моряк (англ.); термин, перешедший в портовые жаргоны всего мира), очевидно, были призваны и впервые качались на холодной зыби, из глубины которой появляются то мины, то торпеды, а то и перископы фашистских подлодок.

По эту сторону балюстрады вдоль стен стоят длинные и тяжелые банки (Банка — простая скамейка без спинки; перешло с английского), на которых в довоенное время часами высиживали матросы, выбивавшие о края свои носогрейки, отставшие по пьянке от рейса или мечтавшие найти на другом шипе более легкую жизнь.

В общей половине конторы оживленно, накурено и так шумно, что помощник заведующего с регулярностью судовых склянок вскакивал и громко орал:

— Тихо! Если не перестанете горланить, то всех выгоню… Опять же «слова»! Ведь тут же человек вроде женщины сидит… а вы выражаетесь, будто в кубриках! В последний раз предупреждаю!

Точный, как склянки, он методично, через каждые полчаса, предупреждал в последний раз. И так — до вечернего закрытия отдела. В интервалах он подходил на звонок стенного телефона и громко, не стесняясь присутствующих, тем же истошным голосом горланил:

— Боцманов — нет! Машинистов — нет… Говорю вам: нет!.. Вообще, кроме инвалидов, пропойц и морских бродяг, никого у меня нет!.. — После чего долго давал многозначительный отбой, вертя ручкой аппарата, и опять усаживался на свое место. Речь шла о срочном комплектовании «Байкала» (капитан Степанов), идущего на Шпицберген.

Конторка бывшего старого помощника была покрыта пылью, а его фамилия стояла одной из первых на большом плакате в ряду столбиком выписанных имен моряков, докеров и служащих Мурманского пароходства под особо красивым заголовком:

«Отдавшие жизнь за наше море!»

Тем же шрифтом, отступя к нижнему краю, было начертано:

«Вечная слава погибшим за Родину»

От этого скромного мемориального плаката веяло не только печалью и грустью. Невольный трепет возникал при взгляде на белые места, предусмотрительно оставленные автором плаката для следующих кандидатов.

И все же в конторе не было того привычного шума и гама, к которому привыкли еще в довоенное время. Немногие из сидящих на дубовых банках вполголоса обменивались последними новостями. Сообщения, подхваченные с иностранных судов, шли вне очереди. Менее критически оценивались те, источником которых служили очевидцы с наших рыболовных траулеров, несших службу сторожевых кораблей или мотавшихся в резерве в качестве противолодочных.

У некоторых горластых были марлевые повязки или полукостыли, демонстрирующие их вклад в борьбу с фашизмом, хотя госпитальные документы эта категория пострадавших показывала очень неохотно. Что присутствующие способны служить исключительно на берегу, свидетельствовали не только «липовые» справки, водочный перегар и запросы из прибрежных холодильников, пакгаузов, с подъемных кранов и… от всех, кого накануне удалось подпоить смесью керосина, спирта и витаминной хвойной настойки («для заправки в смысле запаха и вкуса»), неизменно называвшейся виски.

Все это было хорошо известно помощнику заведующего, но приходилось, соблюдая подобие очереди, выслушивать по нескольку раз настырных инвалидов и столько же раз направлять их «на предмет переосвидетельствования».

Неожиданно привычная картина нарушилась своеобразным инцидентом.

Возвратясь с доклада от начальника конторы, его помощник в сердцах хлопнул папкой о конторку и, отведя свою душу в большом морском загибе (так, что пишущая машинка застучала со скоростью подвесного моторчика), в сердцах сказал:

— Ну неужели же из вас всех не найдется хоть одного, который бы согласился плавать?

Последовала томительная пауза, во время которой духовные наследники старлейта Шлиппе, морщась (очевидно, от боли), поправляли свои бинты или выставляли клюшки на видную позицию. В это время самый крайний моряк, заглянувший сюда впервые и ставший в конце очереди, с виду пожилой и какой-то помятый, встал и, скромно продвигаясь вперед, спросил:

— А какая специальность нужна?

— Специальность? — с досадой и долей издевки выкрикнул помощник. — Та самая, когда надо и палубу швабрить, и на штурвале постоять, и прибраться в каютах, и команде обед сготовить!.. И сотни чертовых авралов отработать!.. Когда бы ты на маленьком шипе поплавал, где команды всего ничего, то знал, как каждый должен за все специальности оборачиваться… — Выдохнув свою досаду вместе с этой назидательной тирадой, наставник плюхнулся в старенькое плетеное кресло.

— Я согласный!

— Что?.. — опять выкрикнул от неожиданности помощник и, приподнявшись, не то с недоверием, не то с жалостью посмотрел на тихого моряка.

— Я согласен!.. Пишите коком!

Момент был настолько неожиданным, что машинка заглохла так же, как и глотки инвалидов-артистов.

— Да ты хоть плавал когда-нибудь?

— Приходилось.

— Давай мореходную книжку и документы с последнего судна!

…………..

— Так!.. Значит… кок Воронин?! А чего они все у тебя будто склеенные?

— Не просохли еще.

— А с последнего судна?

— Оно на грунте. Не успел.

Помощник заведующего отделом сгреб все, что дал ему Воронин, и пулей скрылся в кабинете начальника.

Воронин стоял как стоял, немного смущенный общим вниманием. В это время у него за спиной один из инвалидов-симулянтов делал другому жест (сверля себе пальцем висок), означающий, что, очевидно, у этого кока не все шарики на месте.

С треском распахнулась дверь, и в ее проеме показался почтенный заведующий в форменной тужурке капитана, с брюшком, поперек которого висела позолоченная когда-то якорная цепь.

— Воронин, черт!.. Вот уж не думал, что доведется встретиться!.. А я полагал, что с той ночи на «Малыгине» ты к обсушке (Та часть береговой полосы, которая оголяется (осушается) при отливе и затопляется во время приливов. Речь идет о посадке на камни «Малыгина» (капитан Филатов) в 1934 году в районе Баренцбурга.) близко не подходишь! Особенно после того, как застрелился командир «Руслана» — капитан Клюев… Постой, постой!.. Так ведь тебе как пострадавшему при кораблекрушении да еще от фашистской торпеды — тебе полагается месяц отпуска!

— Да куда я его дену… этот месяц?.. Нет! Уж лучше списывайте на корабль. Там и отдохну.

Высоченный капитан сгреб Воронина на манер грейферного крана и перенес его в свой кабинет, успев крикнуть помощнику:

— Оформляй на «Байкал», да не копайтесь вы все, как трюмные крысы… а что до рекомендации с последнего судна, то я самолично ему напишу.

Дверь в кабинет захлопнулась.

Вслед за этим один из зрителей описанной сцены улизнул на переосвидетельствование в одну из малин, которые нелегально содержали бойкие бабки в расчете на долговязых англичан, торговавших ямайским ромом (из Глазго) и сладковатыми сигаретами, которые шли в качестве обменной валюты.

Ускользнувший не видел продолжения импровизированного спектакля. А жаль!.. Не успел он выйти, как самый крепкий из оставшихся снял повязку с руки, аккуратно сложил ее и спрятал в карман, затем, сделав несколько упражнений для разминки долго бездействовавшей руки, тоже подошел к балюстраде и рявкнул:

— Пиши!.. Матрос первого класса. Пиши рулевым. Страсть как соскучился по штурвалу. Фамилию?.. Правильно! Надо и фамилию. Значит — Колпаков Захар Иванович. Документы все в порядке!.. Ну, кроме этой самой медсправки, насчет вывиха руки. Её-то мы отцепим от книжки, а что касается прогула больше месяца, так ты, товарищ начальник, так подправь арифметику, чтобы меня военком в дезертиры не завербовал.

Остальные наследники Шлиппе сидели, подавленные двумя необычными сценами, только что прошедшими на их глазах. Затем, стараясь не шуметь, почти на цыпочках они начали исчезать из конторы. Надо было крепко обдумать происшедшее.

К моменту закрытия конторы уборщица нашла три или четыре клюшки или костыля, забытые деликатными, не желавшими шуметь инвалидами.

Так кок Воронин пошел еще раз в плавание, увлекая за собой и других, и попал в очередное кораблекрушение.

Вот небольшая выписка из письма Н. А. Воронина относительно очередной «неприятности» в конце 1939 года:

«… Рейс «Байкала» (капитан Сергеев или Степанов) был на Шпицберген. Не доходя Баренцбурга миль 60, напоролись на камни. Тяжелая была картина. Полярная ночь уже наступила. Мучались недели две. Пришла помощь — спасатель-буксир «Память Руслана», «Лидке», участвовал Эпрон.

К нам было не подойти, кругом камни, близко берег, ледяные горы. Во время работ разыгрался шторм, и его переломило пополам, половина осталась на камнях, половина затонула, но не глубоко, надстройки были над водой. Шторм утих, и нас сняли на шлюпках…»

Как будто на одного человека достаточно чрезвычайных происшествий? Но оказалось, что на этом перечень неприятностей Воронина не кончается.

7

К моменту нападения гитлеровцев на Советский Союз Н. А. Воронин служил уже в латвийском пароходстве на Балтийском море и во время трагического перехода Балтийского флота в Кронштадт из Таллина наш кок оказался на судне «Аусма», в которое 29 августа попало три фашистские бомбы. Подобрал его из воды, раненого, «морской охотник», и не погиб Воронин только потому, что на нем был надет спасательный капковый бушлат.

После доставки в Кронштадт и короткого лечения опытного кока, который в воде не тонет и в огне не горит, назначили коком-инструктором спецрадиокурсов, на этот раз впервые на берег, так как многократное купание в студеных водах наших морей оставило неизгладимые следы в легких. Надо помнить, что кок-инструктор родился в 1894 году и ни разу за всю свою флотскую жизнь не отказывался ни от одного рискованного предприятия.

Курсы переводят в Ленинград. Участвуя в обороне города-героя, Воронин демонстрирует все свое искусство кулинарии для дистрофиков, за что получает специальные поощрительные дипломы и медаль «За оборону Ленинграда», которой гордится как высшей наградой — до сего дня.

Однако истощение и многократные «купания» в ледяной воде с годами дали себя знать, почему после прорыва блокады города Ленина Н. А. Воронина демобилизует медицинская комиссия с мрачной резолюцией о двустороннем туберкулезе в тяжелой форме — и как следствие — с отстранением от работы коком.

Он отдал морю и флоту всего себя. Отдал, не считая своих трудов и «неприятностей».

Переписываясь с ним, я никогда не упоминал о своем старом знакомом Шлиппе. Зачем не только сравнивать, но даже сопоставлять этих людей, если в одном из последних писем старого ветерана и инвалида флота есть такие строки:

«До сих пор люблю море! Часто летом езжу в гавань, и всегда море меня успокаивает! Остаюсь с искренним приветом. Ваш Н. А. Воронин».

Что сказать в заключение?

Перед нами два моряка русского флота почти одних лет. Один — из остзейских дворян, другой — из крестьян Ярославской губернии.

Как не похожи они друг на друга.

У одного — непреодолимая тяга к флоту даже после многих перенесенных аварий и катастроф. У другого — все признаки хронической водобоязни после первого же вынужденного купания во время взрыва корабля.

Автор понимает, что рассказанные случаи обобщать нельзя. Болезнь лейтенанта Шлиппе, так же как и близкого ему Кирилла, вызвана психическим шоком, относительно которого на матросском диалекте прежде имелось специальное определение: «У их благородий кишка тонка». В подобной коллизии медицина помочь не может. Помогали Шлиппе друзья из Главного штаба, которые всегда переводили его на береговые должности, когда угрожала необходимость плавания.

Не случаен тот факт, что Шлиппе, поселившись на Шпалерной улице и избегая приближаться к мостам и набережным, благополучно прожил с 1904 по 1914 год, и, если бы не империалистическая война, он так бы никогда и не увидел нового моста через Неву.

Но кое-что поддается сопоставлению. А именно — что ни один матрос, спасшийся с трех погибших эсминцев, не заявлял о своей неспособности служить на море.

Остается добавить, что ко мне не раз обращались литераторы и журналисты с просьбой указать на какого-либо замечательного моряка для замечательного сюжета.

Несколько раз приходилось давать адрес и записку к Воронину в Ленинград, по улицам которого он гуляет на старости лет, изредка выезжая в гавань. Но ничего из попыток изобразить старого марсофлота или выжать из него необычные «морские истории» так и не вышло. Пришлось отказаться от подобных попыток.

Скромный и немногословный Воронин никогда не был замкнутым или необщительным человеком — это хорошо знают «изяславцы». Такое впечатление могло создаться только у поверхностных собеседников, возможно, потому что Николай Алексеевич не имел ни охоты, ни умения рассказывать о самом себе.

Невольно вспоминается восточный афоризм: «Тот, кто говорит, не знает! Тот, кто знает, не говорит!»

А ленинградцы могут гордиться тем, что по их улицам спокойной, старческой походкой прогуливается флотский инвалид, могут гордиться им, не добиваясь от него эффектных рассказов о пережитых «неприятностях».