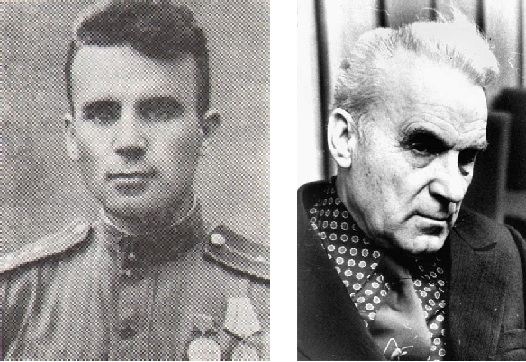

Дмитрий Терентьевич Хренков (18.08.1918, Керчь – 9.02.2002, Петербург, похоронен на Комаровском кладбищее) – критик, литературовед, журналист, издатель. Его статья в книге воспоминаний 1995 года о Михаиле Дудине была небольшой – всего три страницы. Но ещё в 1975 году Дмитрий Хренков в своем сборнике “Дорогие мои спутники” (208 стр.) поместил большой материал о Михаиле Александровиче. Внизу этот текст. Примечательно, что писатель Виталий Сердюк своё воспоминание о Дудине в сборнике 1995 года озаглавил также, как и Дмитрий Терентьевич в 1975 году.

Сей зерно!

Хренков Дмитрий Терентевич

1975

Мы плывем на Север.

Мы – это поэт Михаил Дудин, художник Алексей Соколов и я.

У моста Лейтенанта Шмидта покачивается на голубой невской волне ослепительно белый рефрижератор.

Ему предстоит долгая жизнь в устье Енисея, и ленинградские моряки проведут его туда по Неве, Ладоге, Свири, Онеге, Беломорско-Балтийскому каналу и северным морям.

Мы плывем вместе с ними.

Писатель и капитан-наставник отряда моряков, который занимается перегоном судов, Ю. Д. Клименченко, уже сводил нас на судно, познакомил с экипажем, и теперь, в оставшиеся до отхода дни, мы вместе или каждый порознь водим знакомых и близких на набережную полюбоваться “нашим кораблем”.

Отход назначен на тот самый короткий в летней ночи час, когда в Ленинграде замирает движение через Неву и огромные мосты, выгнув спину, приподнимают свои пролеты, чтобы пропустить суда.

Разводка мостов… С юношеских лет она вошла в память, как одно из самых прекрасных действ, участником которого ты становишься. С ним, кажется, входит в тебя сама поэзия…

Вот уже один за другим отсалютовали нам мосты Лейтенанта Шмидта, Кировский… Словно вскинутые клинки, блеснули трамвайные рельсы на Охтинском.

Мы стоим на капитанском мостике. Не хочется мешать капитану и его помощникам: ведь проводка судна через пролеты мостов только с берега может показаться делом простым.

Но как лишить себя этого незабываемого зрелища?

И мы, стараясь не мешать нашему капитану Семену Михайловичу Дубровскому, любуемся Невой, в эти часы не торжественно парадной, как обычно, а рабочей, несущей на своих плечах самоходные баржи, длинные, пахнущие бором плоты, стремительные лихтера.

Все трое, мы знали и другую Неву…

Вот уже подплываем к Ивановским порогам. Чуть дальше – знаменитый “Невский пятачок”. Сколько бы ни прошло лет, но не изгладятся в нашей памяти ни эти берега, ни то, что происходило здесь в сорок первом.

Сколько товарищей похоронили мы, сколько их унесла Нева! Звенья нашего боевого братства уменьшились, и хотя цель стала короче, но что-то важное, определяющее нашу жизнь не ушло в братские могилы, осталось с нами, помогает жить, чтобы не было стыдно перед детьми и внуками…

Про одного из таких героев, оставшихся в нашей памяти, Дудин рассказал в стихах. Это был связист, сумевший под ураганным огнем найти и соединить оборванные разрывом провода:

Лежит в крови, израненный и грубый.

Пусть в памяти пребудут навсегда

Последним вздохом стиснутые зубы,

Соединяющие провода.

Так вот она, – возьми ее, изведай,

Попробуй, оцени ее, измерь!

Все то, что называется победой,

Как ток проходит через эту смерть!

Для меня и Алеши Соколова, как и для многих других, это – не просто стихи. Ими написаны биографии нашего поколения.

Помню невские берега в ноябре сорок первого, покрытые черным, словно в окалине, снегом, и нашу лодчонку, судорожно оторвавшуюся от правого берега, и нас, кого с термосом, кого с кипой только что отпечатанной армейской газеты, судорожно глотающих ртом воздух, звенящий от беспрерывного грохота выстрелов и разрывов.

В тот год зима была ранняя. Уже в начале ноября землю прихватили заморозки, часто мела поземка, а по Неве плыло сало. Река, возможно, могла бы и стать, если бы не беспрерывные бомбежки и обстрелы. Вот и в ту ночь, когда мы переправлялись на “пятачок”, вода клокотала вокруг нас. Длинные, как пики, трассы пулеметного огня целились в нас. Пляшущие по воде вспышки лопающихся мин и снарядов создавали представление, будто реку бьет лихорадка и вода того и гляди выплеснется вся на берег…

Я не знаю, что вспоминал, стоя в капитанской рубке, Дудин. Мы познакомились с ним здесь, в этих местах, позднее. К тому времени разведчик полковой батареи Дудин стал военным корреспондентом. Я же знал его как поэта.

Наверное, у каждого поэта есть стихотворение, которое можно уподобить “магическому кристаллу”. Вглядываешься в него – и видишь не только то, что сделано автором до этого рубежа, но и предугадываешь главные направления его творчества в дальнейшем.

Среди стихов Михаила Дудина для меня это – несомненно, “Соловьи”. И они связаны с незабываемым.

Волховский фронт. Крошечный бугорок сухой земли среди Синявинских болот. Какой-то остряк окрестил его “островом Святой Елены”. От наших окопов до немецких – двести метров. Почти столько же – до своего переднего края. А здесь – боевое охранение – взвод солдат во главе с младшим лейтенантом, на петлицах которого еще видны следы от снятых “треугольников”.

Звание присвоили, знаков различия тут днем с огнем не сыскать.

На “остров Святой Елены” можно было добраться лишь ночью. Но в ту нору года ночь – понятие условное. Даже предельно осторожные немцы редко пускают осветительные ракеты: и без них “ничья” земля и болото дальше за нами просматривались далеко.

Именно поэтому, наверное, в ту ночь не повезло нашим разведчикам. Они пытались взять “языка”, по вернулись с двумя тяжело раненными товарищами. Один из них был безнадежен.

Кто был на войне, тот знает, как горько вот так сидеть около умирающего, не в силах чем-нибудь помочь ему.

Каша не лезла в горло. На сердце было скверно. Говорить не хотелось.

Вот так и сидели мы молча. День только начался.

До окончания его – целая вечность.

– Закуривай, – кто-то протянул мне кисет с махоркой и “Комсомолку”, уже пущенную на цигарки. Я тоже собрался оторвать полоску, как вдруг увидел внизу полосы стихи: “Соловьи” Михаила Дудина.

Имя поэта мне ничего не говорило.

Я начал читать, и озноб побежал по коже.

Поэт рассказывал о том, что произошло сегодня у нас, о том, как умирал еще один солдат, как он

Смотрел на нас, и молча ждал конца,

И как-то улыбался неумело.

Загар сначала отошел с лица,

Потом оно, темнея, каменело.

Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней.

Запри все чувства сразу на защелку.

Но тут и появился соловей,

Несмело п томительно защелкал.

Потом сильней, входя в горячий пыл,

Как будто настежь вырвавшись из плена,

Как будто сразу обо всем забыл,

Высвистывая тонкие колена.

Мир раскрывался. Набухал росой.

Как будто бы еще едва означась,

Здесь рядом с нами возникал другой

В каком-то новом сочетанье качеств.

Как время по траншеям тек песок.

К воде тянулись корни у обрыва,

И ландыш, приподнявшись на носок,

Заглядывал в воронку от разрыва.

Еще минута. Задымит сирень

Клубами фиолетового дыма…

Я привожу длинную цитату, чтобы читатель поскорее вошел в атмосферу стихотворения, почувствовал бы то самое единство противоречий, ту сшибку их, которые, собственно, движат и жизнь нашу, и каждое явление искусства. Трагедия гибели солдата и торжество расцветающей природы написаны словно бы на одном дыхании.

Красота родной земли была последней наградой герою.

Недаром с последним ударом сердца он выдохнул: “Ребята, напишите Поле: у нас сегодня пели соловьи”.

Он не дожил, не долюбил, не допил,

Не доучился, книг не дочитал,

Я был с ним рядом. Я в одном окопе,

Как он о Поле, о тебе мечтал…

Эти строчки я уже читал не про себя, а вслух, и бойцы подсели ко мне, слушали.

Так я “открыл” для себя поэта Михаила Дудина…

А мы уже плыли мимо 8-й ГРЭС, вскинувшей к небу свои высокие трубы, мимо цветников города Кировска, где уже давно срыта траншея, в которой меня когда-то чуть было не засыпало землей, поднятой разорвавшимся снарядом.

Как-то меня неудержимо потянуло туда, на бывший “пятачок”. Это было тогда, когда отмечали 15-ю годовщину прорыва блокады. Машина, на которой мы приехали с фотокорреспондентом газеты “На страже Родины” Николаем Хандогиным, остановилась у здания заводоуправления. Нас здесь не ждали. Был разгар рабочего дня, и нам захотелось на станцию, которую мы помнили только в руинах. Чтобы получить пропуск, зашли в завком.

Председателем завкома оказался бывший боец 115-й стрелковой дивизии, первой переправлявшейся на “пятачок”. Он протянул мне руку:

– Комаров Алексей Дмитриевич.

Три долгих месяца он, сержант взвода связи, провел на “пятачке”. Это и про таких, как он, писал Дудин в стихотворении “Передний край”:

Земля оглохла от пальбы,

И, небо заслоня,

Встают тяжелые столбы

Железа и огня.

Осколки, цементом пыля,

Звенят у черных плит.

Кипит вода. Горит земля,

А человек стоит!

Узнав, что и нам довелось бывать на “пятачке”, Алексей Дмитриевич запер кабинет и повел нас на берег.

Нева спала, скованная льдом, за нами шуршали по асфальту машины, но мы уже ничего не слышали и не видели, а только вспоминали, что пережили здесь.

У каждого, кто прошел войну, есть такие “пятачки”.

Ими либо начинались наши биографии, либо заканчивались, либо обозначались крутые повороты в судьбах.

Для Дудина, хотя он бывал и здесь, на невских берегах, таким “пятачком” стал полуостров Ханко, героическая оборона которого в 1941 году стала символом непобежденности. Гангут был единственным в то время гарнизоном, который не уступил врагу ни пяди земли.

Когда корабли с участниками обороны полуострова на борту покидали Ханко, Дудин писал:

Здесь мужество крепчало и росло…

Пока сердца горячей кровью бьются,

Куда бы нас оно ни занесло,

Военное крутое ремесло,

Мы сохраним традиции Гангута.

Имена многих гангутцев вошли в летопись обороны Ленинграда. Они сражались на Невской Дубровке и штурмовали Воронью гору.

В то наше совместное плавание Дудин рассказал мне об Алеше Бровкине. Миномет Бровкина стоял неподалеку от пушек дудинской полковой батареи. Потом они надолго расстались, и в 1944-м Дудин увидел Бровкина на Вороньей горе. При штурме вражеских укреплений успех обнаружился лишь на одном участке, и генерал Симоняк сразу же бросил туда роту автоматчиков под командованием Владимира Массальского. Он приказал дать роте гвардейское знамя. Уже одно появление его на поле боя должно было поднять людей, умножить ряды храбрецов.

Это хорошо понимал и Массальский. Вот почему командир сам стал при знамени, и так они шли в атаку – впереди командир со знаменем, а подле, рассыпавшись неровной цепочкой – автоматчики. Они карабкались по обледеневшему склону, исхлестанному вражеским огнем. Наш друг Володя Массальский не дошел до конца: был тяжело ранен. Знамя качнулось на склоне, но тут же снова замаячило впереди. Древко подхватил в свои руки Алексей Бровкин. Он и водрузил его на вершине.

Дудин рассказывал о Бровкине, но – как я знаю по многолетним наблюдениям – рассказывал не столько для меня, сколько настраиваясь на волну: новое стихотворение уже просилось на бумагу.

Вот и тогда, на палубе, он прочитал нам с Алешей Соколовым какие-то стихи, еще, может быть, незаконченные, но с четко выкристаллизованным монологом-обращением к тем, кто идет в жизнь вслед за нашим поколением.

Когда была написана поэма “Песня Вороньей горе” и Дудин читал ее мне, я слышал уже знакомые строки:

Пора моей песни

И дружбы пора,

Любви и тоски изначальной,

Гора моей жизни,

Воронья гора,

Гора моей юности дальней.

…Взойдем сюда вместе, мой друг дорогой,

Тебе собираться в дорогу,

Встречаться с бедой

На дороге крутой,

Товарищей ждать на подмогу.

Дивись не величью застывших красот

Природы, вздыхающей глухо.

К тебе переходит одна из высот,

Вершин человечьего духа.

Вглядись в этот мир удивленный окрест,

Склонись в благодарном поклоне.

Потом поднимайся

На свой Эверест,

Чтоб Солнце увидеть в короне.

В тот год Дудину работалось радостно. Он был переполнен стихами. Он прожил довольно долго на Вологодчине и написал книгу стихов “Вологодское лето”. Это была хорошая книга. Со страниц ее вставали негромкие северные рассветы, пахло травами и сосной, грибницей и озерной водой. Поэт открыл для себя краски севера, и наша нынешняя поездка по северным рекам, видимо, нужна была ему, чтобы в чем-то утвердиться, что-то проверить.

Север, север!

На рассвете

Ветерком туман клубим.

Я сегодня путь примерил

К роднику твоих глубин.

В пашей поэзии за Дудиным навечно закреплено место в строю поэтов, шагнувших в большую литературу из солдатского окопа.

Н. С. Тихонов (один из “крестных” отцов Дудина) в предисловии к двухтомнику избранных его стихотворений пишет, что Дудин “принадлежит как раз к тому поколению молодых поэтов, которые изведали, что значит не отвлеченно представлять в стихах свои мысли, а всем глубоким трепетом сердца чувствовать страдания окровавленной родной земли, муки советских людей, всю ненависть к фашистским палачам”.

Тихонов выделяет гражданственность как наиболее яркую черту поэзии Дудина, называя его солдатом, когда слово это пишется с большой буквы.

Тут, как говорится, не убавить, не прибавить. Характеристика, данная Николаем Семеновичем Тихоновым, многократно повторялась критиками, в том числе и пишущим эти строки. Как-то само собой получилось, что все мы в своих рецензиях на книги, в статьях о поэте не то что бы совсем обошли, по уделили крайне мало внимания весьма важному обстоятельству: пафос поэзии Дудина всегда поддерживается восторженным отношением к родной русской природе, верой в людей, в могущество любви.

Сама любовь, сама природа

Меня в поэзию вела, –

скажет еще совсем молодой Дудин.

От самых ранних стихов, полных юношеской восторженности, до сегодняшних, которые учат нас философски осмысливать жизнь, везде не последнее место отводится чувству, которое я не побоюсь назвать словом, к сожалению, нечасто нами употребляемым – целомудрие. Среди потока стихотворений-клятв, стихотворений-лозунгов строки Дудина, правда, часто тоже отмеченные известной декламационностью, сразу выделялись. Они обращали на себя внимание доверительностью интонации, верой в торжество природы и любви. Поэт говорил о том, что, казалось бы, на войне должно было отойти на второй план.

На войне, в осажденном Ленинграде, он написал ряд стихотворений, в которых война и вовсе не присутствует, не только социальной, но и художественно-нравственной.

Любовь и природа в стихах Дудина, как два ствола березы из одного корня. Война не замутила, не лишила чистоты отношений в любви между мужчиной и женщиной, не приглушила и нашу любовь к земле, на которой мы выросли. На минном поле у него цветет земляника, ландыш заглядывает в воронку от разрыва, во фронтовом лесу поют птицы, чугунная решетка Летнего сада стынет от стужи, полыхает светом ночь, “раздвинутая” разрывом вражеского снаряда. Точно так же любимая женщина, которой поэт ведет диалог, незримо присутствует на переднем крае. Иногда одна тема – тема любви к женщине – доминирует, в иных стихах она уступает место рассказу о природе, а порой и они сливаются нерасторжимо.

Петляли дороги, и ветер трубил

В разливе сигнальных огней.

Я милую землю навек полюбил

За то, что ты ходишь по ней.

Была ты со мной в непроглядном дыму,

Надежда моя и броня,

Я, может, себя полюбил потому,

Что ты полюбила меня.

В блокированном Ленинграде не было цветов. Сады стали дневным приютом аэростатов, в скверах, как и на стрелке Васильевского острова, стояли зенитные батареи, располагались наблюдательные посты. Осиротели липы Летнего сада, грустя по закопанным в землю мраморным статуям. Впрочем, довоенную красу Ленинграда Дудину не пришлось повидать. В Ленинград он попал перед отправкой на финский фронт, потом служба на Ханко, а когда вернулся в город, вовсю свирепствовала блокада.

Но природа, даже обожженная войной, оставалась для него добрым мастером, учившим письму, трепетному и точному.

Под гром артиллерийского обстрела, грохот бомбежки лирические пейзажи Дудина обретали огромную силу воздействия.

Мне грустно от сознанья,

Что так невыразительны слова.

Полна таинственного содроганья

Весенняя природа. Синева

Сквозит над лесом. Робкая трава

На солнцепеке зеленеет. Ломок

Схвативший за ночь лужи у каемок

С ажурными прожилками ледок.

И хотя поэт сетует на то, что слова утратили выразительность, под его пером они превращаются в краски.

В этом – редкостный дар Дудина. Он много сделал для того, чтобы наша военная и послевоенная поэзия пахла не только порохом, но и запахом березовых почек, полевых цветов.

Дудин родился в деревне, но с той поры как ста: фабзайцем, он – городской житель, но помнит, как трава пахнет, легко различает в рощах голоса птиц. Как то он водил меня по лесу, в окрестностях Михайловского водил, будто по собственной квартире, – так уверенно чувствовал себя, легко ориентировался и видел то, что взгляду случайному совершенно недоступно. Он раздвигал ветки кустарника и показывал мне гнездо дрозда или место, где, затененный листьями папоротника, додремывал свой час белый гриб: “Не вырастет ли он в великана?”

В ту поездку по северным рекам мне удалось, кажется, проследить многое – от картин природы до строк, легших на бумагу.

Мы останавливались у незнакомых дебаркадеров, подолгу отстаивались где-то посреди реки. Бушевали белые ночи. Состязались в вечном искусстве соловьи. Звенела иволга в лесу, иссеченном орудийным огнем, и солнце, меняя окраску, бродило по небу весь день, пи разу не утонув в окрестных озерах. Прекрасны летние ночи на севере, но и они не могли превратить уже почти истлевшую колючую проволоку в золотую бахрому. И это заметил Дудин раньше, чем я.

Отправляясь в путь, мы обещали дать в “Вечерний Ленинград” несколько путевых очерков. Специально запасаться впечатлениями не было нужды. Факты для очерков со всех сторон обступали нас.

На 12-м шлюзе Беломорско-Балтийского капала разговорились с его начальником Алексеем Николаевичем Малышевым. На строительство этого канала Малышев приехал не по своей воле и, конечно, без энтузиазма взялся за лопату. Но размах стройки захватил землекопа Лешу Малышева, и он не заметил, как стал бригадиром, как бригада его стала первой на строительстве.

Когда же в шлюз вошел первый пароход, Малышев, получивший возможность уехать отсюда, понял, что останется здесь навсегда.

Мы долго вспоминали и Петра Прокофьевича Воронина. Ему тоже довелось возводить канал. Мы сошлись с ним накоротке и сразу же соприкоснулись с конфликтом, годным в равной степени и для драмы, и для комедии. Петр Прокофьевич почти тридцать лет исполнял обязанности механика шлюза. Но вот на канал пришла новая техника, и старый механик вынужден был уступить свое место… собственному сыну Виктору – дипломированному инженеру-электрику.

…Мой блокнот распух от записей, в папке Алексея Соколова появлялось все больше рисунков, набросков, этюдов. Дудин, казалось, бездельничал. По вот и он все чаще стал уходить от нас то на корму, то к носу судна и подолгу простаивал там в одиночестве. Потом все чаще звал нас:

– Хотите послушать?

Стихи “пошли”. В них звучали отголоски наших бесед на канале, образы суровой и величественной природы, раздумья о жизни и труде.

Ах, север, север!

Я тому виной,

Что до сих пор не виделся с Двиной.

Твоя душа

Моей душе родня, –

Мы одного, негромкого огня.

И мне,

Случится,

Над твоей Двиной

Учиться Надо глубине иной.

Спокойной.

Благородной глубине…

После очередного чтения Алеша Соколов заметил:

– Миша, ты пишешь, как Рокуэлл Кент.

Соколов недавно подружился с Кентом, и американский художник стал для него образцом лаконичности и точности.

– Давайте напишем Кенту? – неожиданно предложил Соколов.

Мы с Дудиным скептически отнеслись к этой затее, но, чтоб не обижать Алексея, начали письмо. Трудно было поверить, что из такой оглушительной дали, от крохотной речной пристани, которую по весне заглатывает вздувшаяся река, может куда-нибудь дойти письмо, тем более в чужую страну. Но письмо все-таки было послано, и, забегая вперед, скажу, что нашло адресата. Когда спустя несколько месяцев Кент приехал в Ленинград, то каждому из нас подарил по гравюре: он изобразил наше путешествие так, как себе его представлял.

Во время этой поездки мне еще яснее стало, что тесное общение с природой помогает Дудину накапливать “заготовки”, которые после материализуются в стихах.

Прежде мне часто казалось, что Дудин не пишет стихи в общепринятом значении этого слова: он просто переполнен образами, сравнениями, рифмами. Он сыпал эпиграммами, частушками. Мы часто записывали частушки, сочиненные Дудиным. Но записывал ли он? Думаю, что далеко не всегда.

Помню, как-то оп читал мне стихотворение с такими строчками:

Я на полянке придорожной

Лежу, былинку теребя,

Здесь все легко и непреложно,

Здесь все похоже на тебя.

Строчки застряли в моей памяти. Между тем одна за другой выходили кпигн поэта, но ни в одной я не находил этого стихотворения. Прошло немало времени, пока я спросил Дудина, почему он до сих пор по включает его. Объяснение оказалось простым: забыл. Только после того как я перепечатал стихи и Дудин прошелся по пим с карандашом в руках, опи появились наконец на свет божий.

Наверное, и по сей день многочисленные приятели Дудина хранят у себя немало его ненапечатанных стихотворений. А если прибавить к ним шуточные послания друзьям, так называемые песни печали, эпиграммы! Будет целый том.

Но вернусь к нашему путешествию, к тому, как накопленные впечатления помогали поэту отливать строчки новых стихов.

Когда-то он признался:

Просто я не могу по-иному

Жить заботами этого дня.

Нестерпимая жалость к живому

Все сильней заполняет меня.

И на войне, и после нее Дудин не был прекраснодушным фотографом. Любовь его к родной природе – активна, подогрета жгучим интересом к тому, что делает на земле человек, как ее украшает. Поэтому стихи о природе – не просто пейзажи или натюрморты, а, скорее, маленькие новеллы о любви. Наблюдая в августе “созреванья легкую усталость” или слушая, как “в ореховые дудки” наигрывают сон веселые снегири, Дудин все время думает о людях. Ему интересно “взглянуть, как дымится просека росою и запахом смол, душою того человека, который отсюда ушел”.

Такое пристрастное отношение не могло не вызвать у поэта чувства тревоги за будущее земли. Оно назревало и вылилось потом в “Песне дальней дороги”.

Наша земля кажется поэту поездом, который, не сбавляя скорости, мчится вперед, и люди должны отчетливо представлять свои место и роль в этом движении. Их главная обязанность – научиться управлять движением, во благо себе, а не во вред. Так повелевает опыт души, так требует высокое звание человека. “Мертвый камень Хиросимы” опалил наши глаза, но не лишил зрения. Все пережитое отразилось на нас.

Прутья проволоки колки.

Сталь коробится в огне.

Бомбы рвутся,

И осколки

Разлетаются во мне.

Так поэт приходит к сознанию своей сопричастности всему происходящему в мире, своей ответственности за происходящее. Недаром самый главный герой его поэзии украшает землю, а не паразитирует на ней. Стихи Дудина зовут читателя: “будь похож на человека, посадившего Зерно!”

Эти строки будут написаны позднее, но зародились тогда, на северных реках. Во всем, что рассказано в поэме, мне слышится и ярость Володи Массальского, и радость Петра Прокофьевича Воронина, и мудрость генерала Симоняка, и доброта Семена Степановича Гейченко, и доверчивость моего внука Андрея. Перед ними мы ответственны за сегодняшний день, за завтрашний, за то, что будет еще через сто лет.

Так Дудин приходит к теме, которая станет одной из главных в его творчестве. И не только в творчестве – в каждом деле, за которое он берется.

Об этих заботах, прямо со стихами не связанных, мне хочется рассказать, ибо они – продолженье стихов.

– Знаешь, что нам следует непременно сделать? – придя к нам в издательство, неожиданно спрашивает Дудин.

Я понимаю: вопрос чисто риторический.

– Давай составим однотомник Острова?

– Но это же дело самого Мити!

– Ты что – Митю не знаешь? Писатель он – редкостный, но о себе никогда не позаботится…

Я вспоминаю Таллин 1944 года. Горят составы на товарной станции. Пламя полыхает на путях, и наша редакционная “эмка”, въехавшая на станцию, того и гляди вспыхнет как спичка. Остров тащит меня к вагонам. Внимание Острова привлекает какой-то писк. Оказывается, вдоль всего вагона, под днищем его, у самых колос прибиты доски и к ним привязаны индюшки.

Остров начинает распутывать веревки.

– Что ты делаешь? Сейчас взлетим!

– Надо освободить. Это, может быть, последние несъеденные индюшки Эстонии. От них пойдет новое племя.

Наша “эмка” успела проскочить одну или две улицы, как на товарной станции бабахнул взрыв.

В этом эпизоде весь Дмитрий Остров.

И все-таки тогда разговор об однотомнике Острова показался мне несерьезным. Не знаю, сколько прошло времени, но Дудин привел ко мне Дмитрия Константиновича.

– Давай договор. Однотомник мы составили.

Я развязал тесемки папки и увидел предисловие. Оно было написано Дудиным.

Среди моих друзей нет другого, кто столь бы настойчиво продвигал чужие книги.

Как-то он положил мне на стол тоненькую папку. На ней были написаны ничего не говорящие мне имя и фамилия “Галина Гампер”.

– Это нужно обязательно и немедленно издавать, – безапелляционно сказал Дудин.

В папке, предваряя стихи, лежало несколько страничек.

Я прочел: “У каждого человека свой подвиг и своя трагедия.

За светлым широким окном своим чередом идет время, перетасовываются дожди и снега, синие осколки январских звезд и колдовство белой ночи…

…В этой комнате живут три женщины.

Бабушка, мать и дочка.

Три женщины ждут мужчину. Ждут давно, с 1943 года…

У Галины Гампер был полиомиелит. Она ни разу не ходила по зеленой траве босиком.

Но в комнате поселилась четвертая женщина – Поэзия…”

Лениздат выпустил книжку стихов Галины Гампер и тем расширил круг своих друзей.

В другой раз Дудин привел в издательство бывшего начальника обороны полуострова Ханко генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Кабанова.

– Будем делать книгу о гангутцах.

Ханко – заповедный и самый дорогой уголок памяти Дудина.

“Так мы и ушли с полуострова непобежденными, – писал в одной из своих статей Дудин. – И в последнем номере нашей газеты “Красный Гангут” красовалась на второй полосе набранная крупным шрифтом шапка:

Вперед! На бой! Сердца отвагой бьются.

Мы наше знамя не уроним вниз.

И слово, пас связавшее – “гангутцы”, –

На всех фронтах нам будет, как девиз!

И мы пронесли этот девиз до Курляндии, до победного дня 9 мая 1945 года”.

Дудин был в числе первых организаторов совета ветеранов ханковцев. Его статьи, опубликованные в центральных газетах, помогли многим участникам героической обороны найти друг друга. А потом начались ежегодные встречи боевых друзей, встречи, на которых мне, постороннему и повидавшему на своем веку немало, не удержаться от слез. А еще раньше встреч и между ними – поток писем к Дудину. В совет ветеранов подали весть о себе уже более трех тысяч гангутцев, и я не очень ошибусь, когда скажу, что добрая половина писем прошла через руки Дудина.

Однажды, когда я сидел у поэта, неожиданно зазвонил телефон. На ленинградском радио срывалась какая-то передача, и наш общий приятель просил Дудина выручить. И Дудин действительно, словно по тревоге, отложил все дела и поехал, а мне всунул в руки папку с письмами гангутцев. Я стал читать письма, и время словно бы остановилось для меня. Передо мной вставали, как сказал Сергей Орлов, люди сказочных биографий. Каждая из них интересна сама по себе, но из всех этих писем тоже возникала боевая, гражданская биография поэта.

Казалось, за долгие годы дружбы я знал о нем все. Но письма убедили меня, что я ошибся.

Впрочем, письма важны не столько для меня, решившего написать о поэте, сколько для понимания характера самого Дудина, для понимания того, какие замечательные люди окружали поэта в пору его становления.

Замечательный художник Борис Иванович Пророков, с которым Дудин выпускал на Ханко листовки, в том числе знаменитый “Ответ Маннергейму”, когда получил Ленинскую премию, был нездоров и не хотел принять меня.

Но стоило мне сказать, что я – друг Дудина, и двери его дома оказались широко распахнутыми. Борис Иванович вместо того, чтобы дать мне интервью, забросал мепя вопросами, требовал, чтобы я читал ему новые стихи Дудина.

Я хорошо знал генерала Симоняка. Дудин познакомил меня с другим генералом, под началом которого воевал, – Кабановым, познакомил и с бывшим солдатом хозвзвода Николаем Осиным, бывшим парикмахером Димой Вайсманом, лишившимся обеих ног, и “ангелом нашего здоровья” доктором Яковом Гибелем… Все они передали что-то очень важное из своего сердца в сердце поэта, помогли его зрению стать более острым, душе – шире, а шагу – тверже.

Я не могу процитировать хотя бы малую толику писем ханковцев. Беру из папки наугад и вижу, что нужно не только цитировать, но и рассказывать биографии, а это – уже совсем, как говорится, иная повесть. Я ухожу от Дудина, по дома у меня звонит телефон.

– Не колдовство ли! – кричит на том конце Дудин. – Проводив тебя, открыл почтовый ящик. И вот еще одно письмо. Ты слушаешь?

– Слушаю.

– Ну, так читаю…

Дудин долго молчит. Я тревожусь, не разъединили ли нас. Но Дудин заговаривает снова:

– Нет, я читать не могу. Придешь – сам прочтешь.

И я прихожу. Читаю: “Добрый день, высокоуважаемый Михаил Александрович!

Хотел Вам написать хорошее письмо, радостное что-то написать, но такое мое счастье.

[Автор письма – бывший минометчик Леонид Оспян, получивший на Ханко двенадцать ранений, в результате которых ему вынуждены были ампутировать ногу.]

Я неожиданно пострадал.

В феврале пошел я в районную больницу. Шел назад, а по дороге меняли электрические столбы; воспрещающих знаков, что нельзя идти, не было, люди шли, и я пошел, и на меня упал электрический столб. Мне перебило левую (целую) ногу выше колена (косой перелом). Перебило позвоночник в двух местах (шейный перебитый и шестой).

От позвоночника повлияло на руки – обе руки не действовали. Шею вогнало в плечо, разбило голову. От ушиба не слышал на левое ухо. Сотрясение головного мозга.

Я был долго без сознания, больше четырех месяцев совсем не поднимался, лежал на спине на вытяжке, в гипсе, всего меня искололи… Когда сияли гипс, гири с вытяжками и прочую мудрацию, начали разрабатывать ногу, спину, шею… Сколько это стоило для меня мучений! Теперь все страшное позади. Я снова похож на человека: шея срослась, ровная, срослась спина и нога, зажили все раны.

Уже хожу на костылях: выручает меня нога на протезе, на нее вся надежда. Уже работает правая рука хорошо, а левая плохо…

Спасибо, дорогой Михаил Александрович, за моральную поддержку. Телеграмму мне прочитали после. Я был в плохом состоянии, я не мог сам читать.

– Гангутцы не сдаются! – это было для меня как приказ моего боевого командира, нашего любимого Александра Ивановича, Батьки нашего, и моих боевых товарищей.

Это было для меня лучшее лекарство. Эти слова вселили в меня силы, уверенность, что я должен победить и на этот раз. Что мне ни делали, я не ойкнул. Врачи удивлялись моему терпению, упорству, моей силе воли. “Я должен жить. Гангутцы не сдаются пи при каких обстоятельствах!” Наверное, это и помогало мне выкарабкаться.

Я гордился чуткостью, заботой моего боевого командира, своих боевых друзей. Спасибо вам, родные. Когда я отошел, принесли мне в больницу работники райбиблиотеки журнал “Дружба народов” № 5.

– Читай. Твой друг Дудин.

Я читал ваши стихотворения. Был рад за вас, дорогой Михаил Александрович. Еще приеду в Ленинград обязательно… С гангутскнм приветом. Осияп Леонид”.

Есть у Дудина стихи “Глаза Л. Белоусова”, летчика, которого хорошо знают все ленинградцы. Он горел в своем самолете, вернулся в эскадрилью на протезах вместо ног.

Он воевал так, что слава о нем гремела за пределами фронта. Но в стихах, посвященных ему, я узнавал и Леонида Осияна, как узнавал его в одном из самых любимых героев Дудина Касьяне Кукушкине – герое повести “Где наша не пропадала”, хотя неоспоримо, что биография Касьяна Кукушкина во многом повторяет и биографию самого автора.

Локоть однополчан, который Дудин всегда чувствует рядом со своим, очень важен для него, для его жизни и поэтической работы, равно как важны все эти письма, давно переставшие быть простым проявлением человеческого общения, а ставшие необходимыми как воздух. Ими в значительной мере питается и общественный темперамент писателя.

В ту памятную поездку по северным рекам мы встречали всюду могилы наших товарищей, не вернувшихся с войны. На них стоят гипсовые фигуры, полуистлевшие фанерные обелиски военной поры. Мы часто говорили об этих могилах и были единодушны: самым красивым памятником павшим стали все-таки ржаные поля, новые шлюзы, пролеты гидростанций. Однако я и Соколов собирались написать в Управление геодезии и картографии о том, чтобы при составлении новых лоций внесли в них эти памятники. Пусть они станут дополнительными ориентирами для людей.

Дудин думал о другом.

28 марта 1963 года он писал в “Ленинградской правде”: “Настало время в черте самого города поставить памятник героям обороны Ленинграда. И поставить его на народные деньги, собранные ленинградцами. Государство наше не бедное. Оно могло бы сделать это и само. Но пусть этот памятник будет воистину народным, чтобы каждый ленинградец, внесший свою посильную лепту на постройку этого памятника, имел право считать его лично своим памятником героям обороны и блокады”.

Рукой Дудина руководило пожелание многих. Но отклик, который встретило его предложение, превзошел ожидания. Сбор средств на памятник стал воистину делом всенародным. Со всех концов страны потекли поступления на специально открытый в городской конторе Госбанка счет № 114292. В самое короткое время на этом счету оказалось свыше двух миллионов рублей.

В числе первых свой взнос сделал Михаил Дудин.

Он выпустил в Лениздате поэму “Песня Вороньей горе” и гонорар за книгу перечислил в фонд будущего памятника.

А пока шли первые туры конкурса на проект памятника и сбор средств, Дудин вынашивал другую идею, которая в самое короткое время была воплощена в жизнь.

Поэт предложил весь рубеж ленинградской обороны, “кольцо нашей ненависти и надежды”, превратить в один огромный парк. Он высказал это предложение, когда мы готовились праздновать 20-летие разгрома фашистской Германии: “…пусть в этот день, 9 мая, весь Ленинград от мала до великавыйдет на священные для нас рубежи и в истерзанную, политую кровью землю посадит деревья.

Пусть на месте кольца блокады вырастет вокруг Ленинграда Зеленое кольцо славы, пусть оно обозначит на вечные времена своим зеленым шумом рубеж нашего мужества”.

Этот рубеж очень много значит для самого Дудина.

Передний край – не лучшее место для работы нал строкой, и прав Сергей Орлов, заметивший как-то, что “поэтами рождаются и становятся вопреки войне, а не с помощью ее”. Но тем не менее война была порой удивительно быстрого мужания вчерашних юнцов, не только школой смелости, по и школой гражданственности. Юноша, щек которого еще не касалась бритва, в окопе, увидев в прорезь винтовки врага, осознавал себя Солдатом. Потом он мог стать поэтом, художником, полководцем. Но все, что случится с ним в это “потом”, он будет мерить солдатской мерой. Так война войдет не только самой яркой страницей в биографию поколения, к которому принадлежит Дудин, по и станет оселком, на котором оно будет проверять и остроту своего пера, и меру ответствепности за все происходящее.

Память для Дудипа – не заповедник, не надежно защищенная от бурь и ветров бухта, где можно переждать или отвести душу. Она не позволяет предать забвению пережитое и – это очень важно – не ошибиться сегодня.

Для Дудина ли только?

Вчитайтесь в стихи Г. Суворова, М. Луконина, С. Орлова, С. Наровчатова, А. Недогопова, М. Карима, К. Кулиева. О чем бы они ни писали, их стихи о человеческом братстве и о Родине, во славу которой они пролили кровь, по все еще чувствуют себя должниками ее. Многим наделила их Родина, но превыше всех прав для них – гражданские обязанности.

Понял я: покуда жизнь жива,

Исполнять обязанности надо,

А не только предъявлять права, –

скажет Александр Межиров.

Самым светлым воспоминанием у Семена Гудзенко останутся дни, когда он “был пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне”. Война вознесла его так высоко, что пришла убежденность: потом могу я с тех вершин в поэзию сойти.

Об этом писал Михаил Луконин. В пронзительно откровенных стихах с фронта он провозгласил, что “лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой”. После победы он обращался к друзьям:

Спите, люди, сном предутренним одеты,

Отдыхайте,

Для работы,

Для игры,

Привязав на нитке дальние ракеты,

Словно детские зеленые шары.

Чтобы дети и колосья вырастали…

Вчерашним солдатам снилась еще вздыбленная разрывами бомб земля, но они уже успели пересесть из танка на трактор.

Страна перепахивала окопы, перегораживала плотинами реки, чтобы вода крутила турбины электростанций.

Однако солдатская гимнастерка еще долго будет спецовкой строителей, хотя рядом с ними в общий строй встанут их дети и внуки.

Это к ним обращался Александр Яшин:

Да, нам всегда была близка мечта,

И не корысть кидала нас в сраженье.

В нас жили смелость, самоотреченье

И ленинского сердца чистота.

…Мы идем с Дудиным по набережной Невы. Омытый первыми осенними дождями, зарозовел на закате невский гранит. Бьется в берег уже голубая вода. Глядят – не могут наглядеться в ее зеркало ленинградцы, глядят в нее и не могут наглядеться арки мостов, дома.

Вдруг Дудин останавливается и долго-долго стоит, облокотившись на парапет. И дальше мы идем уже молча.

У Кировского моста Дудин торопливо подсаживает меня в автобус, а сам через мост, опираясь на самодельную палку, широко шагает к себе, на Петроградскую.

Поздней ночыо у меня звонит телефон.

– Не лег еще?

– Нет.

– Так послушай, пожалуйста.

Дудин читает стихи о том, как в блокаду на одной из ладожских льдин, плывших по Неве, увидел мальчика “в ремесленном кургузом пиджачке”. Мальчик вмерз в свою хрустальную постель… Стихи о человеческой памяти:

Моей душе покоя нету.

Всегда, везде,

Во сне и наяву,

Пока я жив,

Я с ним плыву по свету,

Сквозь память человечества плыву.

А завтра будет новый день, новые заботы, новые дела и, конечно же, стихи. О чем?

Разве можно ответить на этот вопрос? Поэт продолжает сеять зерна, которые взойдут во мне, в моих товарищах, в людях – добром и достоинством.