Абулькасим Ахмедзаде Лахути (12 октября 1887, Керманшах, Иран — 16 марта 1957, Москва) — таджикский советский поэт и иранский политический деятель, классик современной таджикской литературы, автор Гимна Таджикской ССР.

В 1930-ых годах Лахути познакомился с И.С. Исаковым, который позже написал рассказ о нём.

“Хачмерук” оцифровал и публикует его впервые на Интернете.

О Лахути

Родоначальник большой семьи современной интеллигенции. Родился в Керманшахе в семье башмачника. Был учеником кузнеца, слугой, башмачником — работал с отцом. Лахути начинает сочинять под влиянием отца-поэта, прозванного крестьянами «Хаким Ильхам» (философ Ильхами). Своими первыми стихами Лахути участвует в религиозно-шиитских мистериях и благодаря им становится популярным. Отец ираниста Лейлы Лахути, филолога, логика, философа и переводчика Делира Лахути и писателя, журналиста и литературоведа Гива Лахути. Дед реставратора и переводчика Майи Лахути и композитора Феликса Лахути. Живя в Нахичевани, Лахути увлекается коммунистическими идеями. Женившись на российской поэтессе Цецилии Бану (урождённая Бакалейщик) и почувствовав невозможность совершения государственного переворота против иранских властей, в 1922 году эмигрировав в Советский Союз, он остался там до конца жизни. Являлся одним из руководителей Союза советских писателей.

Подробнее – в Википедии.

О рассказе И.С. Исакова

Очевидно, как и все другие, записки о Лахути были сделаны Исаковым ещё во время встречи в 1930-ых годах. Исаков формально стал писателем в 1950-ых годах, когда были его первые публикации, но фактически он писателем был с юности. Более того, сперва он пробовал писать стихи. Потому образ старшего на 7 лет Лахути – яркого общественного деятеля, военного (он был капитаном), писателя, корнями из того же региона, что и Исаков, не мог не вдохновить его.

В черновых набросках Иван Степанович называл рассказ по-разному: “Поэт – революционер”, “Встреча с Лахути”. Исаков готовил рассказ к публикации после смерти Лахути. Так, в архиве есть письмо 1963 года вдовы Абулькасима Ахмедзаде Цецилии Бенциановны Бану-Лахути (1911-1998) к Исакову (14 декабря 1963 г.).

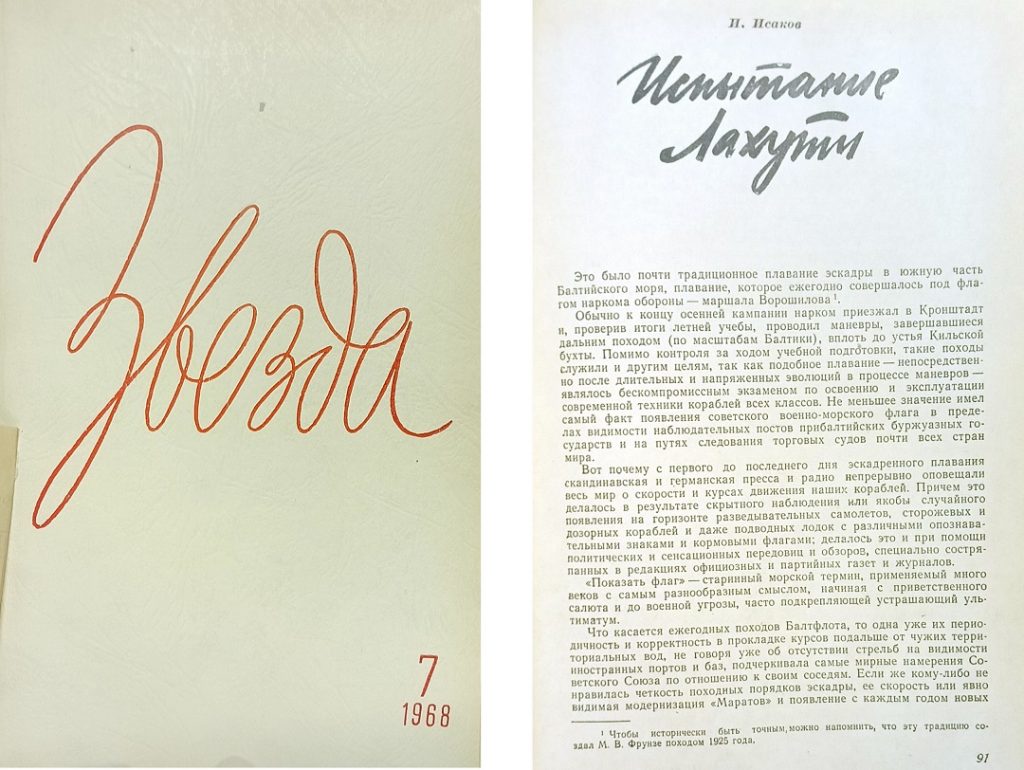

Но напечатан рассказ был уже намного позже. Сперва была публикация в Душанбе в 10-ую годовщину ухода Лахути, в 1967 году (газета «Коммунист Таджикистана», 1967, 26 ноября). А уже почти год после кончины Исакова рассказ был напечатан в журнале “Звезда” в июльском номере 1968 года.

“Хачмерук” продолжит поиск материалов, связанных с Лахути и Исаковым, в том числе в архивах и в книгах самого Лахути.

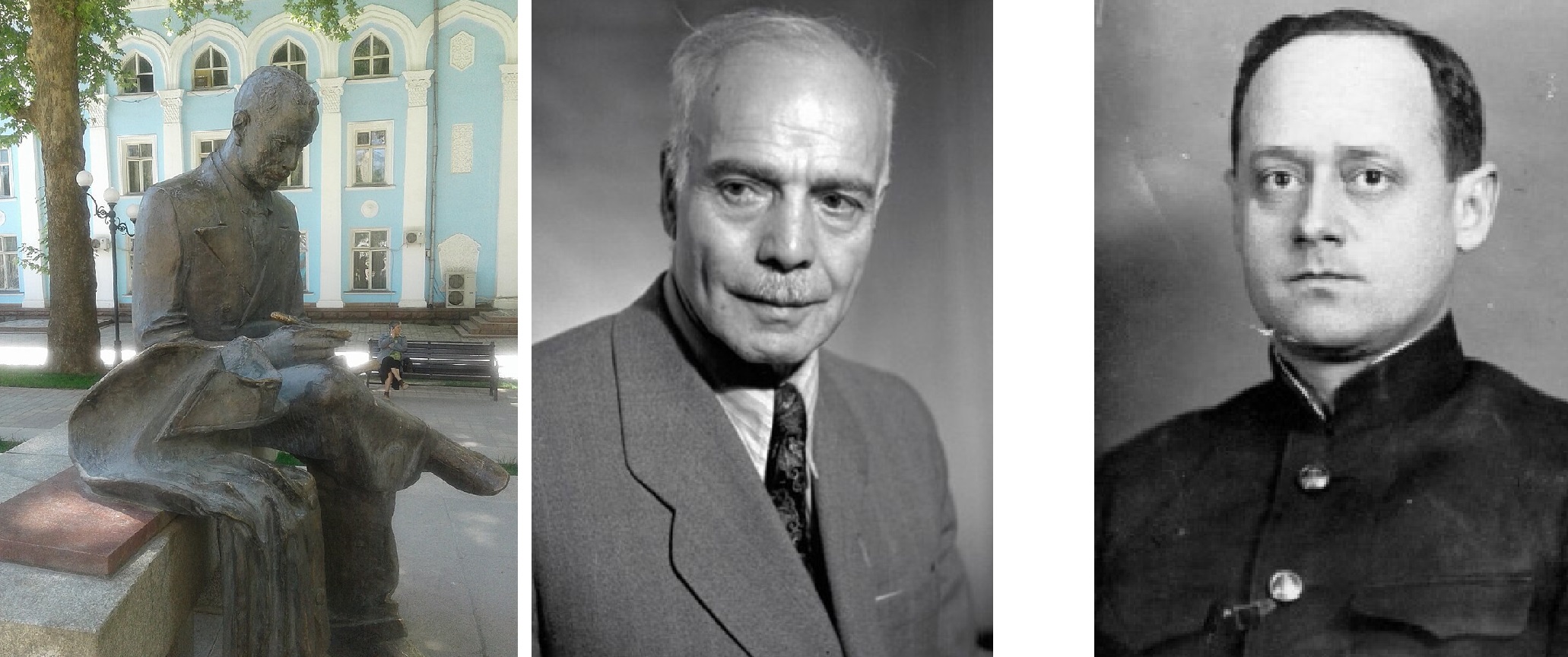

На внешней картинке фото Лахути и памятника ему в Душанбе, справа фото Исакова в 1934 году.

О журнале “Звезда” № 7 1968 года

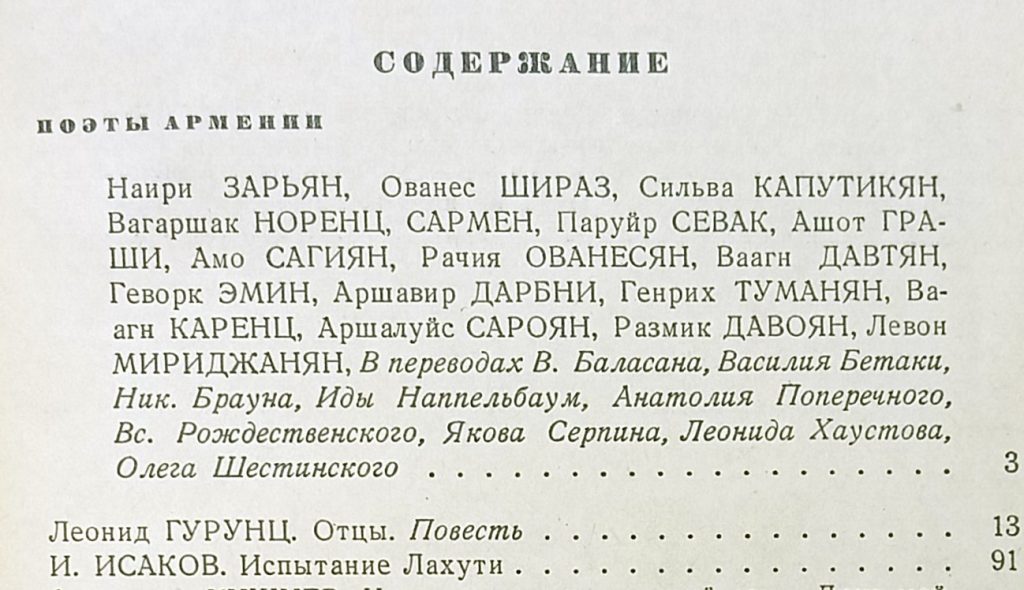

Более половины номера журнала “Звезда”, в котором с 91-ой страницы напечатан рассказ И.С. Исакова, посвящено армянской поэзии.

На 90 страницах напечатаны стихи поэтов Армении. Это – Наири ЗАРЬЯН, Ованес ШИРАЗ, Сильва КАПУТИКЯН, Вагаршак НОРЕНЦ, САРМЕН, Паруйр СЕВАК, Ашот ГРАШИ, Амо САГИЯН, Рачия ОВАНЕСЯН, Ваагн ДАВТЯН, Геворк ЭМИН, Аршавир ДАРБНИ, Генрих ТУМАНЯН, Ваагн КАРЕНЦ, Аршалуйс САРОЯН, Размик ДАВОЯН, Левон МИРИДЖАНЯН. Стихи приведены в переводах В. Баласана, Василия Бетаки, Ник. Брауна, Иды Наппельбаум, Анатолия Поперечного, Вс. Рождественского, Якова Серпина, Леонида Хаустова, Олега Шестинского.

В этом номере журнала “Звезда” напечатана также повесть Леонида Гурунца “Отцы”. Напомним, что Леонид Гурунц написал воспоминание и о встрече с адмиралом Исаковым за месяц до его ухода http://crossroadorg.info/isakov-gurunts/

Испытание Лахути

И.С. Исаков

Журнал «Звезда», 1968, № 7, с. 91—101.

Это было почти традиционное плавание эскадры в южную часть Балтийского моря, плавание, которое ежегодно совершалось под флагом наркома обороны — маршала Ворошилова. (Чтобы исторически быть точным, можно напомнить, что эту традицию создал М. В. Фрунзе походом 1925 года.)

Обычно к концу осенней кампании нарком приезжал в Кронштадт и, проверив итоги летней учебы, проводил маневры, завершавшиеся дальним походом (по масштабам Балтики), вплоть до устья Кильской бухты. Помимо контроля за ходом учебной подготовки, такие походы служили и другим целям, так как подобное плавание — непосредственно после длительных и напряженных эволюций в процессе маневров — являлось бескомпромиссным экзаменом по освоению и эксплуатации современной техники кораблей всех классов. Не меньшее значение имел самый факт появления советского военно-морского флага в пределах видимости наблюдательных постов прибалтийских буржуазных государств и на путях следования торговых судов почти всех стран мира.

Вот почему с первого до последнего дня эскадренного плавания скандинавская и германская пресса и радио непрерывно оповещали весь мир о скорости и курсах движения наших кораблей. Причем это делалось в результате скрытного наблюдения или якобы случайного появления на горизонте разведывательных самолетов, сторожевых и дозорных кораблей и даже подводных лодок с различными опознавательными знаками и кормовыми флагами; делалось это и при помощи политических и сенсационных передовиц и обзоров, специально состряпанных в редакциях официозных и партийных газет и журналов.

«Показать флаг» — старинный морской термин, применяемый много веков с самым разнообразным смыслом, начиная с приветственного салюта и до военной угрозы, часто подкрепляющей устрашающий ультиматум.

Что касается ежегодных походов Балтфлота, то одна уже их периодичность и корректность в прокладке курсов подальше от чужих территориальных вод, не говоря уже об отсутствии стрельб на видимости иностранных портов и баз, подчеркивала самые мирные намерения Советского Союза по отношению к своим соседям. Если же кому-либо не нравилась четкость походных порядков эскадры, ее скорость или явно видимая модернизация «Маратов» и появление с каждым годом новых кораблей любых классов, от крейсеров до подводных лодок, то для таких «наблюдателей» наркомовские походы были прекрасным способом мирного предостережения от военных авантюр.

Возможно, что, учитывая отчасти пропагандистское значение плавания, нарком обычно брал с собой на флагманский корабль двух или трёх известных литераторов, с тем чтобы походная жизнь экипажей была освещена в центральной печати более интересно и значительно, чем это делалось штатными корреспондентами.

В этот день, то есть 29 сентября 1936 года, на борт линкора «Марат» вслед за маршалом поднялись Всеволод Вишневский и поэт Абулькасим Лахути, в ту пору один из секретарей Союза советских писателей.

Если Вс. Вишневского (кстати сказать, бывшего в морской форме) как политработника запаса флота знали на кораблях почти все, то Абулькасим Лахути — Керманшахи (то есть происходящий из иранского города Керманшаха) — был для нас всех дорогим гостем, который представлял не только современную поэзию Ирана и Таджикской ССР, но и коммунистические партии этих народов.

Смуглый, своеобразно красивый, сдержанный и скромный человек в осеннем пальто и большой спортивной кепке был в центре внимания экипажа линкора, походного штаба, да и самого К. Е. Ворошилова. Однако это внимание явно смущало поэта, который прилагал большие усилия к тому, чтобы никак не помешать и не стеснить чрезмерно любознательных хозяев. Причем, если каждый хотел узнать по возможности больше и обязательно лично от легендарного революционера и поэта, о котором еще так мало было написано на русском языке, то это тяготение наталкивалось, как на преграду, на еще более жадное стремление самого Лахути возможно больше узнать людей флота, экипаж «Марата», состав командования и поговорить с каждым из нас. Ведь встреча с советскими моряками была для него не менее редкостной, чем для самих моряков.

Искренний этот интерес, который светился в его глазах, сделал своё дело, и через пять суток обе стороны очень сблизились.

Победы и поражения иранской революции, смертные приговоры, побеги, изгнание, вынужденная эмиграция в Турцию, извещения с ценой, объявленной за его голову, бои в одиночку и в качестве командира народного отряда; опять аресты, сидение в яме и снова побеги от палачей старого шаха для организации типографий и для борьбы с помощью стихов; просветительская и организаторская работа в нарождающейся революционной партии. Много ли можно было узнать об этом в коротких промежутках между вахтами, если к тому же гость так не любил говорить о себе? Но то немногое, что мы узнали, было проникнуто любовью поэта к своему угнетенному народу.

Посмотрев самодеятельный спектакль и пробыв на корабле несколько дней, Лахути писал в нашей многотиражке:

«Несколько дней пребывания на вашем корабле явились для меня университетом.

Я вспоминаю страну, где родился, — Иран (Персия). Там каждый раз, когда я встречал солдата, он вызывал у меня чувство жалости, и я думал: “О, если бы я мог его чему-нибудь научить!”

Совершенно иное у вас, на “Марате”, как и вообще в рабоче-крестьянской Красной Армии. Когда я наблюдал за жизнью маратовцев, то каждый из вас чем-нибудь обогащал меня.

Человеческий талант подобен золоту, но оно лежит иногда в груде грязной земли. Дело инженеров н мастеров — извлечь золото, и дело ювелиров — придать ему совершенную форму.

Также и с человеческим талантом. На “Марате” я вижу таланты, в моем народе их тоже много. Но в СССР партия Ленина придала этим извлеченным на свет талантам достойную форму.

Я выражаю своё восхищение успехами “Марата”, культурностью и храбростью его бойцов, любовью их к Родине…

Лахути».

К этому дню и мы уже лучше знали нашего гостя, и это ещё больше возбуждало наш интерес к нему и желание познакомиться с ним ближе.

С первых чисел октября начались привычные штормовые дни, так что любоваться видами осенней Балтики с мостика или палубы было весьма неуютно. По положению, Лахути и Вишневский столовались в салоне флагмана. Вот почему, если не организовывались вечера самодеятельности или доклады, это время протекало в товарищеской беседе.

Разговор часто возвращался к морской теме, но каждый из нас полагал, что поэт из Керманшаха, родившийся в глубине Ирана и нашедший вторую родину в Ташкенте и Душанбе, не сможет ничего рассказать нам о морской стихии. Каково же было изумление всех сидящих за столом, когда Лахути ровным голосом, очень уместно включаясь в общий поток любителей флотской романтики, не раз и не два приводил подходящие цитаты из Саади и Гафиза, овладевая курсом беседы.

Неудобно было тут же записывать речь гостя, но я надолго запомнил его слова, обращенные к Ворошилову:

— Около семи веков тому назад великий иранский поэт отправился в морское путешествие и по возвращении сказал:

… Выгоды от моря — бесчисленны,

Но, если хочешь безопасности, она на берегу…

И, лукаво посмотрев по очереди всем собеседникам в глаза, в то время как наш корабль медленно раскачивался, и порой корма сотрясалась от ударов тяжелых волн, бегущих бейдевинд, то есть наискось, он добавил:

— Лучшим даром моря Саади считал благополучное возвращение!..

Почти все засмеялись, и теперь компас беседы был в руках у Абулькасима, и он очень остроумно и сдержанно воспользовался правом кормчего.

Однако эта исчезающая полуулыбка на смуглом лице, приглушенный голос и грустные глаза выдавали поэта. Он знал о море больше, чем говорил, и волнение или ассоциации, связанные с ним, очевидно, камнем лежали на его душе.

Под этим впечатлением старший из присутствующих сказал:

— Каюсь, не думал, что море, корабли и образы, связанные с ними, нашли такое многообразное отражение в персидской поэзии. Мы привыкли считать ваших соотечественников сугубо сухопутными людьми, хотя в свое время увлекались похождениями Синдбада-морехода из «Тысячи и одной ночи». Но сказки есть сказки. Может быть, вы еще прочитаете нам что-либо из иранских поэтов?

Не ожидая новых увещеваний и просьб, как-то помрачнев и опустив голову, Лахути произнес протяжным речитативом:

Тонет терпенья корабль…

Стой, капитан!

Есть у меня Господь,

Капитана не надо! —

и на этом оборвал стих.

Наступила напряженная тишина. Все как-то смущенно смотрели на поникшую голову поэта или недоуменно переглядывались.

Не только отрешенный тон повлиял на нас вроде какого-то заклятия и показался нам странным. Думаю, что слушателей больше всего смутило обращение к Богу. Ведь перед ними сидел коммунист.

Томительную паузу нарушил сам Лахути.

Словно сбросив с себя невидимый груз и распрямившись в кресле, с просветленным лицом, он, как обычно, приглушенным, но твердым голосом разъяснил:

— Это из стихов классика иранской поэзии XV века Эмира Хосрова Дехлеви, который в свое время произвел на меня сильное впечатление и даже сыграл некоторую роль в моей жизни. Я даже использовал его, но… как бы сказать яснее?.. использовал наоборот. Пройдя тяжелую школу подполья и иранской революции 1911 года, я поставил эти строки эпиграфом к своей касыде. Но весь мой стих является противопоставлением им, их антитезой. И это потому, что когда человек нашёл на земле великую цель и встретил того, кто уверенно ведет его к этой цели, то душа поёт в ответ Хосрову:

Луч науки — лучше загробных миров.

Труд — создатель единый, другого не надо.

Верным путём плывет наш корабль вперед.

Есть у него капитан, а Бога — не надо!

Поразительно было видеть, как просветлели все лица, а кто-то даже с облегчением вздохнул, как бы освобождаясь от тяжести.

— А вы прочтите дальше! Прочтите всё это произведение, — отечески ласковым, но настоятельным тоном не то попросил, не то приказал нарком.

Поэт склонил голову и приложил руку к сердцу, но в этот момент заверещал телефон с мостика и одновременно резко прозвучал в репродукторе доклад начальника походного штаба, обращавшегося к наркому, и вернул всех нас из мира поэзии в мир реальной действительности.

— Согласно утвержденному вами плану, ложимся на новый курс — 270°… Походный порядок до наступления темноты остается без изменений.

Очевидно, одновременно с докладом начался поворот, так как палуба, стол и весь салон медленно стали крениться на левый борт.

Иначе запели воздушные струи в решетках вентиляционных шахт, а после такого же плавного возвращения салона в нормальное положение не стало слышно ударов волны о кормовой подзор, так как теперь она догоняла корабль, раздробляясь в кипящем месиве кильватерной струи, вспененной четырьмя громадными гребными винтами.

Я встал и попросил разрешения выйти и подняться на мостик.

— А разве происходит что-либо необычное, требующее вашего вмешательства?

— Никак нет! Обычный поворот!..

— Ну, тогда нечего вам уходить… Садитесь!.. Вы должны дослушать эту историю… тем более, что на мостике «есть капитан! А адмиралов там не надо».

Кое-кто был готов улыбнуться по поводу шутливого замечания наркома, но, заметив неподвижное и серьезное лицо Лахути, все затихли.

После короткой паузы поэт произнес:

— Ваше слово для меня закон. Но я прошу разрешения не дочитывать мою касыду и Эмира Хосрова, а позволить мне рассказать один из эпизодов плавания моего корабля, когда я впервые понял внутренний смысл стиха о капитане и Боге. В ту ночь я навсегда нашел для себя первого и окончательно потерял второго.

— Ну, конечно! Рассказывайте!

— В 1908 году реакционеры становились всё наглее и наглее. В Тегеране заговорили пушки, Мохамед Али-шах подверг бомбардировке здание меджлиса. Вооруженные только винтовками революционеры защищали до последнего эту цитадель свободы и демократии.

Неизбежным оказалось то, что пушки одержали победу, но революция не была разгромлена и снова вспыхнула в Тавризе и в Реште, где движение возглавил Саттархан.

Вместе с другими, ушедшими в подполье, я отправился в Решт, но по дороге мы попали в окружение шахского отряда. Пытавшиеся оказать сопротивление были убиты на месте, а уцелевшие доставлены в город Кередж и заточены в темной зловонной конюшне со скользким от грязи полом, на котором вынуждены были лежать около двухсот человек и где тела умерших не убирались неделями.

Однажды я услышал голос часового, поющего курдскую песню, и, зная курдский язык и обычаи, так как моя мать происходила из курдского племени, я подхватил мотив. Часовой вошел и заговорил: «Из какого источника утоляли вы свою жажду?» — «Из источника, который никогда не мутнеет», — отвечал я в традиционной курдской манере. Мы разговорились, и в ту же ночь курдский солдат помог мне бежать.

Пришлось пробираться через заснеженные горные перевалы, по уединенным тропинкам, питаясь кореньями, вырытыми из-под снега.

Увы, в Реште не всё оказалось благополучным в рядах революционеров. Агенты-провокаторы разжигали национальную рознь среди азербайджанцев, персов и армян. Но, несмотря на все трудности, при поддержке товарищей, я все же продолжал бороться за объединение демократических сил.

Решено было пробраться дальше на восток, чтобы использовать возможности друзей, имевших подпольную типографию в Тегеране. Однако выполнение этой задачи было сопряжено с огромным риском, так как все дороги, перекрестки и мосты были блокированы отрядами реакционеров.

И вот однажды под покровом звездной, но безлунной ночи я подполз по обочине к большому каменному мосту в виде огромной арки, перекинутой через Сефид-Руд. Другого пути поблизости не было.

Два аскера, вооруженные винтовками, валялись на откосе с южной стороны насыпи, болтовней стараясь разогнать дремоту. Немного шансов было за то, что сон победит их служебное рвение. Поэтому, используя журчание реки, гулко отдававшееся из-под свода древнего сооружения, я пополз вдоль насыпи с северной ее стороны и приник к сухой траве, прижимаясь к земле. Так случилось, что я стал третьим членом этой компании, слушая разглагольствования аскеров, но оставаясь без права голоса.

Безмолвие чудесной ночи, нарушавшееся лишь перекличкой цикад, располагало к мечтательности и философическому созерцанию. Однако аскеров оказались свои, более злободневные заботы, и, как это ни странно, разговор между ними шел о моей скромной особе.

Впрочем, в этом была своя логика.

Очевидно, доносчики реакции отметили моё исчезновение из окрестностей Решта, и наблюдение за передвигающимися на восток было усилено и стало более целеустремленным.

«А это верно, что у этого керманшахского шайтана две головы… одна над другой? И если верно то, за какую из них назначена награда в несколько тысяч туманов?» спросил один из аскеров. «Дурень!.. Не слушай детские сказки, которые выдумывают свинячьи сыны. Никакой второй головы у него нет… А вот что он может ловить рукой выпущенные в него пули — это я слышал от надежного человека». — «Валла?!»

По-видимому, интонация сомнения в голосе подчаска не понравилась старшему в карауле.

«Валла! Валла!» — с издевкой произнёс он и раздраженно добавил: — Иначе как бы он уцелел за столько лет погони, арестов и перестрелок? Шевелить мозгами надо!» — «На всё воля Аллаха, — примирительно отозвался младший, — но я сомневался: как же это так получается, что сын простого башмачника из Керманшаха может столько лет ворочать большими делами, выступать против шаха и его войск, командовать отрядами головорезов?! Вот я и решил, что человек с обыкновенной головой не мог бы досаждать правителям, чтобы они назначали за неё такую кучу денег».

И тут я подумал, как хорошо, что в данный момент их Аллах спит или повернулся спиной к своим сыновьям. Воображаю, в какой бы экстаз они пришли, если б узнали, что эта самая куча золотых монет находится тут же, рядом, через дорогу, на расстоянии каких-нибудь двадцати или тридцати локтей от них.

Но ведь даже Всевышнему может надоесть сон. И как бы в ответ на мои мысли с противоположной стороны моста раздались звуки сперва чуть слышных шагов, постепенно перешедших в звонкий стук бабушей на деревянных каблуках.

Навстречу горланящим от страха и щелкающим затворами аскерам из тьмы возник силуэт закутанной в чадру женщины с маленьким узелком в руках. Она шла испуганно и настороженно, покачиваясь от усталости.

Не буду повторять грязных слов из назиданий на тему о том, что «порядочная женщина по ночам не должна шляться одна по дорогам», да и не мне было жаловаться на крик, поднятый аскерами.

Воспользовавшись суетой, я скользнул вниз и присел на корточки под мостом у основания арки, которое опиралось на фундамент, узкой террасой выдававшийся над водой.

Боковые контрфорсы, ограничивающие земляную насыпь, создавали под мостом беспросветный мрак, и это место было совершенно укрыто от наблюдения с дороги и моста. Только бессвязное лепетание воды нарушало тишину здесь, внизу.

Но то, о чём можно было догадываться по звукам, доносившимся сверху, было слишком чудовищно, слишком по-звериному, чтобы об этом следовало сейчас рассказывать, хотя моя жестокая память сохранила ту ночь навсегда.

И когда один из аскеров поволок тело убитой им женщины под мост, мне пришлось соскользнуть в реку так, чтобы на поверхности осталась одна голова.

Надо полагать, что это испытание, пережитое мной, было переломным моментом моей жизни.

Вереница боев, побегов, арестов и наконец насилие и убийство, свидетелем которого я стал, леденящий холод реки и мрачная перспектива снова оказаться в руках палачей — всё это было, по-видимому, больше, чем может вынести даже относительно крепкий мужчина. «Где же конец этим мукам?.. Хватит ли у меня сил?» — думал я.

И вот именно тогда мне вспомнился стих Эмира Хосрова о тонущем корабле терпения, о капитане и Боге…

Меня спасло то, что аскер, богобоязненно совершив омовение, сразу же отозвался на окрик старшины: «Иду! Иду!.. — крикнул он. — Все в порядке!.. Если не застрянет в камышах, то к утру река отдаст её морю».

Подсознательно, почти готовый к собственной гибели, я не мог даже в мыслях произнести конец этого стиха, призывающего Бога. «Если Аллах существует — пусть останется с ними!» — подумалось мне.

С мостика линкора в рупор прозвучал еще один доклад, словно голос из другого мира… Потом наступила тишина. Никто не нашёл в себе сил нарушить ее. Рупор опять щелкнул и замолк.

Помолчав, Абулькасим продолжал:

— Шум щебня и камней, скатывающихся из-под ног палача, позволил мне, напрягая оставшиеся силы, сделать ещё два шага к середине реки. Последнее, что я увидел, погружаясь в воду, был свод чуть светлеющего неба над головой.

Арка моста уходила от меня вверх по течению. Как ни странно, над ней на пробуждающемся небосводе мне запомнилась одна очень ярко мерцавшая звезда… Может быть, это была моя звезда? Но ещё через минуту меня подхватило течением.

Повинуясь ему, я проплыл еще немного, и вскоре мои ноги коснулись песчаной гряды противоположного берега.

Слева вверху по течению вырисовывался на фоне неба тяжелый каменный мост. Значит, скоро начнет светать.

Моё счастье, что караульщики валялись по ту сторону насыпи. И с этого момента главным моим противником стал предутренний ветерок, от которого весь я заледенел ещё и потому, что обувь свою потерял в реке.

Оставаться на месте было нельзя, двигаться застывшему было почти невозможно. И вот, перекатываясь по траве, затем ползком, потом на четвереньках, я стал двигаться навстречу солнцу. Наконец за поворотом дороги я рискнул встать во весь рост и сразу же побрел по усыпанной щебнем обочине.

С каждым шагом, согреваясь ходьбой, я двигался всё быстрее. Но что-то меня смущало… Я почувствовал, что непривычно возвышаюсь над дорогой и кустами, будто вырос за эту ночь. И, вместе с тем, шагая босиком по разбитой дороге, по острым камням и щебню, я не чувствовал боли. Оказывается, израненные и затем застывшие в холодной воде подошвы превратились в белые распухшие подушки, бесчувственные к прикосновению.

Казалось бы, невероятно, но это создавало у меня впечатление, будто я чуть выше, чем обычно, приподнялся над землей. Я действительно вырос в эту ночь. Но надо было спешить, пока подошвы не разогреются и не начнут кровоточить.

Я энергично зашагал дальше, сперва тихо, а затем во весь голос отвечая далекому в веках Эмиру Хосрову:

Пусть тонет ваш терпения корабль;

Но без капитана нельзя…

А Бога нам не надо!

Так в это утро у меня родилась идея ответа Хосрову из Дели. Но жизнь, вернее, борьба, которую я продолжал вести, стала такой ожесточённой, что, хоть происшедшего я забыть не мог, моё стихотворение «Бога не надо» слагалось очень долго и написано было уже в Ташкенте, в 1927 году, когда я стал коммунистом и окончательно нашёл своё место в жизни. (Опубликовано впервые на таджикском языке в республиканской газете «Таджикистони сухр», 17 февраля 1930 года. А. Лахути был в ту пору членом ЦК КП Таджикистана.)

Поэт умолк.

Наступила тишина, которую слушатели боялись нарушить даже вздохом.

Я оглядел присутствующих. Все, включая маршала, сидели неподвижно. Только Вишневский, прищурившись, что-то быстро писал в блокноте, держа его на коленях.

Казалось, Лахути почувствовал себя виноватым в том, что оторвал всех от действительности, и неожиданно бодрым, каким-то другим голосом произнес:

— Если позволите, я хотел бы закончить свой затянувшийся рассказ, ещё раз вспомнив слова Саади: «Лучший дар моря — благополучное возвращение!..» Но и здесь, как и в случае с Хосровом, я думаю иначе. Самая большая моя печаль в том, что я возвращаюсь из этого путешествия.

И после короткой паузы он с искренней грустью добавил:

— Если бы я был моложе, я бы остался служить на флоте.

Но рассказ Абулькасима Лахути затянулся, и гидрографические часы, укрепленные в кенте над портретом Ленина, показывали уже 23 часа. Поэтому не только сам поэт, но и все остальные с сожалением сочли вечернюю беседу законченной и собирались расходиться по каютам. Засиживаться до полуночи было не в традициях флагманского корабля, так как с рассветом, еще до подъема флага, каждого из нас ждали заботы.

Вот почему все оглянулись не без укоризны, когда раздался голос самого младшего из присутствующих не только по должности, но и по возрасту.

— Простите меня! — сказал он. — Но как получилось, что вам удалось спастись от преследователей среди бела дня, да еще в таком беспомощном состоянии, безоружным, с израненными ногами? И не только уйти от врагов, но добраться до Тегерана?

Климент Ефремович сурово покосился на вопрошающего, но по-видимому из вежливости повторил тот же вопрос — от себя. И немного погодя все снова сидели на своих местах в тех же позах, с такой же ненасытностью слушая продолжение необыкновенной повести о жизни необыкновенного человека.

Революционер — не только в стихах; политический эмигрант, рядовой боец и рядовой арестант; затем начальник повстанческих отрядов, несколько раз приговоренный к смерти; автор иранских и таджикских поэм и касыд, влюбленный в память Ленина; живой хранитель драгоценного наследства, оставленного народам Омаром Хайямом и Хафизом; «устод» (учитель, maitre), помогавший неграмотным запоминать на всю жизнь стихи о красоте и свободе и обучавший бедноту овладевать винтовкой раньше грамоты — таков был человек, скромно сидевший перед нами и оставивший в корабельной газете искреннюю заметку о том, что многому научился у советских моряков и хотел бы учиться ещё больше.

Абулькасим опять, как и начиная свой рассказ, вопросительно взглянул на самого старшего и самого старого из всех присутствующих и, получив безмолвное «отпущение грехов» за нарушение традиции о запрете полночной беседы, стал продолжать.

— Я боюсь злоупотребить вашим терпением, — промолвил он, — и отвечу кратко: секрет моего спасения был в том, что мне помогли крестьяне, ради которых мы, революционеры, рисковали жизнью. Но вас вряд ли удовлетворит столь лаконичный ответ.

Вот почему я кратко расскажу вам о том, что случилось со мной в дальнейшем. И это не будут факты моей биографии, а скорее глава из истории моего народа, о которой так мало написано на фарси (персидский современный литературный язык) и так много — на языках иностранных оккупантов.

Не больше, чем через полчаса, когда можно было ждать начала утреннего движения по шоссе, которое в северных провинциях Ирана, объявленных на военном положении, ночью запрещено, ступни мои начали кровоточить, и каждый шаг стал для меня теперь испытанием. Я шагал, словно по раскаленным углям.

На горизонте, далеко-далеко в предрассветной дымке поднимался огненный лик. Оставались короткие мгновения, когда еще можно было смотреть ему прямо в глаза.

Благословенно солнце, вслед за появлением которого идет тепло. Но трижды благословенна утренняя дымка и туман, скрывающие землю от взгляда, не подготовленного к виду крови тех, кто убит ночью, разлагающихся трупов тех, кто повешен вчера, и белизне скелетов тех, кто погиб еще раньше.

Поистине, к этого рода делам рук человеческих глаза должны привыкать постепенно.

Но я-то знал, что дымка, поднимающаяся над заболоченными низинами, — не только выражение милосердия природы, избавляющей людей от тяжелых испытаний. Эта утренняя дымка была нашим союзником, так как в зарослях многочисленных ущелий и вершин наших гор также, как и в топких чащах камыша, скрывались отряды повстанцев и патриотов, оставаясь неуловимыми для жандармов и чужеземных наймитов.

По мере того, как начинала таять леденящая скованность моего тела, каждый камешек на дороге стал превращаться в орудие пытки. Пришлось перейти на обочину, так как сухая трава все же казалась мне более терпимой, чем щебень.

Но вот на дальнем повороте шоссе глаза мои различили конный отряд, делающий утренний объезд подходов к столице. Я шарахнулся в сторону от дороги, углубился в заросли и именно здесь обрел путеводную звезду, принесшую мне спасение. Ею оказалась обыкновенная невзрачная коза и крохотная девочка в лохмотьях, которая её пасла.

Никаких слов, кроме приветственных, мне не пришлось говорить её родителям, никаких расспросов не последовало и от этих людей, живших в землянке, укрытой не только от жандармов, но даже и от сборщиков налогов.

Последующего я не помню.

Очнувшись через несколько часов или через несколько дней, я понял, что лежу в тени под деревом, а ноги мои подняты значительно выше головы и опираются на суковатую поперечину, укрепленную на двух вбитых в землю кольях.

В такой позе, по древней иранской традиции, наказывали крестьян ударами березовых или бамбуковых палок по пяткам. Этот варварский обычай для кади и чиновников имел двоякую цель — наказать болью, в то же время делая жертву беспомощной, так как после экзекуции обычно пострадавший, если не умирал, долго не мог ходить, и его можно было не охранять, не опасаясь побега.

Когда я впервые открыл глаза и начал осматриваться, радости моих хозяев не было предела. Но и теперь никто не задал мне ни одного вопроса.

Продолжая оглядываться по сторонам, я понял, что эти незнакомые, но бесконечно близкие мне полунищие крестьяне приподняли мои ступни для оттока крови, а маленькая девочка днем и ночью прикладывала к израненным подошвам чистые тряпицы, смоченные кислым козьим молоком.

Сколько времени это продолжалось? Не знаю.

Хлебные лепешки и то же самое кислое молоко восстанавливали теперь мои силы.

Чем мог я вознаградить этих простых и честных людей за заботу обо мне, особенно имея в виду, что они рисковали жизнью за укрывание преступника? Ведь в моих дырявых карманах не было ни одного медного дирхема. Но даже если бы они были набиты полновесными золотыми туманами, разве в золоте следовало исчислять стоимость жизни и свободы?

Вот почему, коротая бесконечно тягучее от безделья время, я развлекал мою юную спасительницу тем, что вполголоса напевал ей стихи, как свои, так и наших учителей, веками питавших душу нации. Сожалеть приходилось лишь о том, что я помнил по преимуществу касыды, поэмы и бейты, больше пригодные для бойцов революции на привалах, чем для ушей крохотной пастушки.

Одна из них — «Исполненное обещание» — начиналась так:

Удар повстанцев грянул сверху, снизу,

Осадный корпус быстро отошел.

И сотни арб из самых дальних сёл

Подвозят хлеб голодному Тавризу.

(Написано в Тегеране, в 1909 году. Перевод Г. Шенгели.)

Моя маленькая слушательница, беззвучно шевеля губами, повторяла эти стихи вслед за мной и иногда очень застенчиво просила повторить те места, которые с одного раза не запечтлевались в её головке.

А один бейт она запомнила целиком и первую строфу повторяла с горящими глазками и гордым, хотя и печальным лицом.

Иран мой разорен — когда он расцветёт, как сад,

не знаю…

(Перевод О. Румер.)

Как видите, подобные стихи выращивались на окрашенной кровью земле не для детского сердца. Но я не мог заставить себя твердить теперь вакхические строфы Саади, тем более что для моей аудитории в те дни они вряд ли оказались бы более уместными.

Что же до тех стихов, которые запоминала моя спасительница, то чем дальше, тем яснее мне становилось, что я перекладываю боль своей души в золотую книгу, в которой она сохранится нестираемая и станет достоянием многих моих сородичей, и даже тех из них, которые не знают алфавита дальше буквы «элиф» (первая буква арабского алфавита).

Но тут наконец прояснилась в моем сознании и причина поразительной деликатности, проявляемой родителями девочки, обычно сидевшими в стороне и методично кивавшими в ритме бейт и касыд, которые заучивала их дочурка.

Дело в том, что с давних времен, выступая перед почти сплошь неграмотными слушателями, иранские поэты, чтобы увековечить своё имя, упоминали его в своих стихах подобно тому, как строители в кладку бесценных своих творений вмазывали свои автографы.

Об этой классической традиции я подумал только тогда, когда вслед за мной маленькие губы повторили, почти беззвучно, последние строки стиха: «Иран мой разорён».

Последняя строфа этого стихотворения звучала так:

О Лахути! Идёшь на смерть, но что скорей тебя погубит?

Дар вдохновения иль твой правдолюбивый склад —

не знаю…

(Написано в Тегеране в 1909 г.)

Нужно ли было, повторив за мной эти строки, после этого спрашивать моё имя?

Наконец, через две недели, когда я снова мог двигаться, надев матерчатые бабуши без задников, я попрощался с моими спасителями и в одну из ночей отправился на восток, унося последнюю лепешку и чувства, которые по сей день переполняют меня. Мне так хотелось бы претворить их в стихи, но я никак не могу найти нужные слова, чтобы выразить мою благодарность и моё благоговение перед их подвигом.

Увы, я не знаю их имени. Но даже если бы знал, то никогда не смог бы благословить его так широко и громко, как они заслужили, без того чтобы не навлечь на них месть палачей.

Шёл я на восток из осторожности не по дороге, что было возможно при свете месяца, озарявшего где-то слева силуэт Эльбруса.

Когда же я наконец достиг цели, друзья, увидев меня, не могли поверить тому, что я жив. И чтобы убедить их, мне пришлось отвечать на все расспросы, что я обрел вторую жизнь с помощью маленькой пери (пери — волшебница, добрый дух из мусульманской мифологии).

Последняя часть рассказа Абулькасима подошла к концу.

И именно в этот момент щёлкнул включенный на мостике репродуктор и бесстрастный голос, сопровождаемый шумом штормовой ночи, произнёс: «Слева по курсу открылся остров Готланд… Смутно видны огни маяков Висбю… Через несколько минут поворачиваем на восток!..»

Лахути приложил руку к сердцу и признательно поклонился своим слушателям. И хотя у многих возникло желание расспросить ещё о многом, оставаться дольше в салоне не позволяла служебная необходимость. С рассвета нам предстояло наблюдать заключительный этап манёвров, когда по расчету времени мы (на флагманском корабле) должны были прорывать завесу подводных лодок, развёрнутых из Кронштадта по генеральному курсу нашего возвращения. Оценить искусство действия лодок и степень успешности их взаимодействия с самолётами (высланными ещё до восхода солнца) можно было только, заранее устроившись на наблюдательных постах, на свежую голову.

И наутро Вишневский и Лахути, расположившись на кормовом мостике, жадно наблюдали всё происходящее в воздухе, на горизонте и то, что давало знать о себе из-под воды.

Что же до Саади, считавшего «лучшим даром моря благополучное возвращение», то мы вкусили его полностью уже на следующий день. Но всем нам было грустно расставаться с замечательным человеком, поэтом и революционером.