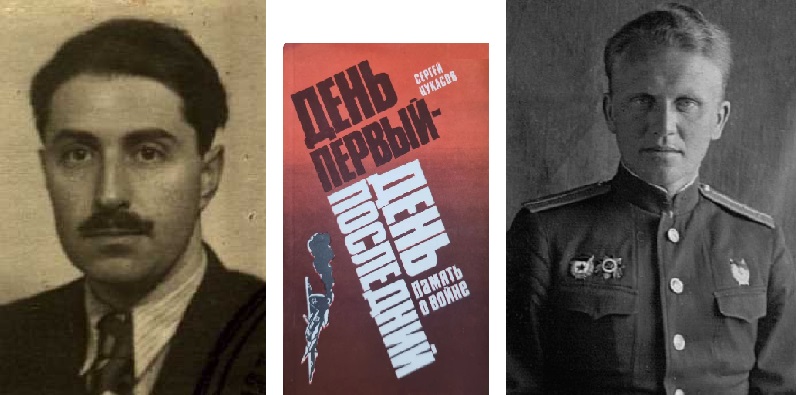

8-ой гвардейский шап вместе с 47 шап был в составе 11 авиационной дивизии. Приводим aрагмент книги С.В. Цукасова “День первый – день последний” (М.: Сов. Россия, 1988. – 221 с.). В этом фрагменте – о Николае Васильевиче Пысине (1917—1975). С.В. Цукасов писал о Н.В. Пысине также и в другом издании – “Мастер топ-мачтового бомбометания”. Сергей Витальевич Цукасов – воевал в 47 шап прибористом.

О Герое Советского Союза Н.В. Пысине

с. 195-202

с. 195

… Фронт на севере, фронт на юге; полеты к Либаве, поиск кораблей в море, штурмовая поддержка войск на переднем крае — так закончился для нас год 1944-й. В первые январские дни Паланга снова услышала нараставшие раскаты близкой канонады, кровавыми зарницами блестело ночное небо: это усилились бои под Мемелем. Прорвать там оборону врага, замкнувшую город полукольцом, никак не удавалось. Получая по косе подкрепления из Восточной Пруссии, он отчаянно огрызался, отвечая упорными контратаками.

Однажды вечером, когда мы верстали газету, в редакцию прибежал из политотдела инструктор — прямо в кителе, без шинели, даром что зима. Что еще случилось?

— Эвакуация, немцы наступают, — разом выдохнул он.— Остаются только экипажи на аэродромах, да и то пока. Начальник политотдела приказал вам немедленно собрать, что успеете. Машина сейчас придет.

Лагошного не было; кажется, он остался ночевать у гвардейцев, и я от неожиданности опешил.

— А как же с номером? Мы еще не кончили…

— Да ты что, не слышишь? Противник атакует, и наши отходят. Уже дорога на Шяуляй под обстрелом. — Всем приказано выезжать, потом точное указание получите. Быстрее!

И верно — «студебеккер» уже у крыльца. Вытащили наборные кассы со шрифтом, радиоприемник, подшивку газет. Шофер-сержант торопит:

— Бросьте со своим барахлом возиться. Живы будем — не помрем, еще наживете. Политотдел уже снялся

Едем… Темень вокруг густая, лишь у курзала мелькает огонек фонарика, да впереди пульсирует зарево боя. Но вот неподалеку начинает разгораться какой-то пожар, высвечивая за косой сеткой падающего снежка урчание грузовика у дороги и суетящихся возле них людей. Очень похоже все это ночное бегство на панику, смутно становится на душе…

с. 196

Дорогу на Шяуляй — единственную отсюда в восточном направлении — враг действительно обстреливает, но снаряды ложатся вразброс, значит, бьют по площади, без корректировки. И, набрав скорость, мы проскакиваем опасное место. Некоторое время разрывы еще доносятся сзади, но постепенно и они затихают. Едем в глубь ночи, притормаживая в небольших темных селениях, словно уснувших на пути, — должны же нас где-нибудь встретить? И куда ушли другие машины? Под утро решаем остановиться в одном из сел, чтобы обогреться и, дождавшись дня, выяснить, где мы и что должны делать дальше, — ведь отмерили от фронта уже более чем достаточно.

Следы тылов дивизии и политотдела не сразу, но удалось в конце концов обнаружить. Оказывается, свернув некстати в темноте на какой-то развилке дорог, мы забрались дальше всех. Наш печатник, посланный с машиной на поиск своих, вернулся смущенным:

— Сказали, про нас эта пословица: «У страха глаза велики». А тревога, можно считать, липовой была.

— Как это, почему?

— Сам не понимаю. Но так говорят…

И лишь позже выяснилось, что произошло. Армейское командование разработало план: выманить противника из Мемеля при очередной контратаке, чтобы потом ударить во фланг, смять и прорваться через сильно укреплённый обвод города на плечах отступающих. Якобы для маскировки этого плана была даже предусмотрена спешная эвакуация Паланги, о чем в дивизии знали только на самом «верху». Ради правдоподобия планировалась и легкая паника — хотя возникла она, думаю, сама по себе: отдавать что-либо врагу к той поре мы уже совсем отучились. Все же гитлеровцы не поддались на тщательно разработанную тактическую уловку — продвинувшись к станции Кретинга, сочли за лучшее под прикрытием сильного артогня закрепиться. Но когда поднялись «Илы» и открыл огонь железнодорожный артдивизион крупного калибра, немецким танкам пришлось повернуть обратно и убраться за свои укрепленные позиции.

Весь этот эпизод оставил у нас, понятно, неприятный осадок.

— Скажем по-чапаевски: наплевать и забыть, — то ли в шутку, то ли всерьез предложил Лагошный.

с. 197

Как бы там ни было, об этой злополучной ночи, будто и в самом деле договорились, больше не вспоминали. Главное — мы снова в своем обжитом редакционном доме, где прежде всего выпустили номер газеты, работа над которым оказалась прерванной при столь драматических обстоятельствах.

А чтобы взять Мемель (вернее сказать — освободить Клайпеду), понадобилось еще три недели. Лишь 28 января немцев удалось выбить из города, и фронт к югу от Паланги отодвинулся дальше — в Восточную Пруссию.

Чаще всего штурмовики дивизии летали теперь в сторону Либавы — на порт или к переднему краю И только самым лучшим экипажам разрешали боевые рейды в море, на коммуникации противника. Да что говорить, любой полет не прост при февральской прибалтийской погодке: то дождь, то снег и тучи свисают чуть не к самой воде; видимость — хуже некуда.

Хмурым промозглым утром, приехав пораньше на аэродром 8-го гвардейского авиаполка, я расспрашивал комэска Николая Пысина о бое, который произошел за два дня до того на море западнее Либавы. Он был немногословен и явно огорчен:

— О чем рассказывать, раз не удалось подтвердить.

— Что подтвердить?

— Результат, конечно…

В тяжелых метеоусловиях Пысин сумел обнаружить большой вражеский караван. В окружении сторожевиков и тральщиков к Либавскому порту прорывались тяжелогруженые транспорты и танкер, а над ними вилась шестерка «фокке-вульфов»: видно, прилетели с базы встретить суда. Хотя силы были неравны, гвардии капитан (к той поре ему уже присвоили новое звание) без промедления пошел в атаку и поразил самый большой транспорт. Однако ведомых, на самолетах которых стояли фотоаппараты, немцы сбили, и победной «квитанции» — снимков, подтверждающих гибель транспорта, — на сей раз не оказалось. Так и не удалось в тот раз Пысину увеличить свой официальный боевой счет, хотя и без того он был самым большим в дивизии.

На командном пункте полка, где мы разговаривали, началось легкое движение — первый признак, что происходит нечто и, может быть, значительное. Появившийся из своего закутка начальник штаба обратился к гвардии капитану:

с. 198

— На фронте под Либавой срочно запрашивают воздушную поддержку. А видимости никакой, на ощупь идти надо. Не могли бы, Николай Васильевич, кого-нибудь из ваших орлов для этого выделить?

— Разрешите мне самому, — ответил он сразу, как будто только и ждал этого вопроса.— По нынешней погоде, полагаю, эдак лучше будет. Полетим парой, ведомого подберу, как вы выразились, из своих орлов.

Мне очень хотелось тоже пойти в этот полет, но Пысин решительно отказал:

— В другой раз, пожалуй. А сейчас будет трудный вылет…

Позвал своего воздушного стрелка Василия Кривских, который ожидал его в помещении рядом, и вдвоем они зашагали в эскадрилью — шли быстро, не разговаривая, потому что и без того отлично понимали друг друга… Вскоре послышался гул разогреваемых моторов, и два самолета — впереди пысинская «двадцатка», — тяжело подминая размокшую землю, вырулили на старт.

Из этого полета Пысин не возвратился.

Напарник его рассказал, что линию фронта они переходили на самой малой высоте. Попадание зенитного снаряда, видимо, повредило мотор или управление на «Иле» командира; он упал возле окопов противника, подорвавшись на своих же бомбах…

Через день наши войска продвинулись на этом участке фронта. Два офицера полка выехали туда, чтобы осмотреть все на месте. Нашли кусок хвостовой части самолета с цифрой «20», нераскрытый парашют, спасательную капку. Все остальное было разметано взрывом. Спросили у солдат:

— А что с летчиком и стрелком, не видели?

— Летчика подобрали. Убитый. А про второго что сказать? Ничего не осталось — под самый, верно, взрыв угодил, бедолага. Летчика схоронили утром в братской могиле.

… Здесь, чтобы продолжить рассказ, придется забежать далеко вперед — на целых двадцать лет. Конечно, я слышал после войны, что Пысин вернулся — не единственный из тех, кого считали погибшим. И что слова «Схоронили в братской могиле» относились к стрелку. Но подробностей не знал, а свидеться вновь удалось лишь весной 1965-го. Что же было тогда, в феврале последнего года войны? Вот как поведал об этом сам Николай Васильевич.

с. 199

Взрывом его выбросило из кабины. Удар, страшный удар — последнее, что он помнил. Очнулся — какой-то блиндаж, чужая речь. Тревога обдала тяжелой, гнетущей волной. Стал ощупывать себя — кругом боль. Под курткой, на кителе, рука наткнулась на Золотую Звезду. Выходит, не заметили гитлеровцы. Сорвал, отломил планку. Куда спрятать? В рот, под язык… Услышали, что ожил, задвигался, — сразу окрик:

— Руссиш! Хальт!

Подобрали его в бессознательном состоянии — с перебитым носом, сломанной ключицей, вывихнутыми ногами. Передвигаться сам он не мог, и в Либаву, куда отправляли пленных, Пысина везли на санках два советских летчика, тоже сбитых за линией фронта. Свои же оказали ему в пересыльном лагере первую медицинскую помощь. А еще через неделю их погнали в порт, посадили на транспорт: решили вывезти из Курляндского мешка в Германию.

Ночью вышли в море. «Боятся днем», — отметил про себя Пысин. Он с каким-то ожесточением глядел на задраенный наглухо иллюминатор: может, послышатся самолеты, может быть, все-таки наши прилетят?.. Впрочем, об этом, хотя и по-другому, думали на корабле все. Здесь был целый батальон власовцев, и, не обращая внимания на пленного, несколько человек, пристроившись рядом, со страхом говорили про воздушные налеты. Вспомнили, как недавно под Либавой на таком же вот транспорте погибло три тысячи солдат — подкрепление из рейха. Все спасательные суда порта были брошены на помощь, но подобрали в море не больше тысячи, да и из тех половина поумирала в госпиталях…

По разным подробностям Пысин понял, что говорят о том самом транспорте, который атаковал он,— официально не записанном на его счет. Но это не принесло даже минутного облегчения, наоборот, горькое чувство собственного бессилия стало еще острее: эх, сейчас бы в воздух, подняться над морем!

Из разговора власовцев удалось понять, что транспорт, хотя он и вооружен орудиями, сопровождают два сторожевика, а на борту к батальону приставлены гитлеровские автоматчики. «Не доверяют, стало быть, предателям, и власовцы об этом знают!» У него мелькнула мысль, от которой по спине пробежал неприятный холодок. Попытка, вопреки пословице, могла обернуться на сей раз буквально пыткой. Однако он, не колеблясь, потребовал свидания с командиром.

с. 200

Против ожидания, командир власовцев явился сам — видно, зимой сорок пятого они о многом задумывались. Приказал солдатам очистить кубрик и остановился у трапа, для равновесия чуть покачиваясь.

— Ну, чего хочешь?

Без предисловий и объяснений Пысин предложил захватить транспорт, ударить неожиданно прямой наводкой по сторожевикам и повернуть к нашему берегу.

— Подумайте, что вас ждет. Вы же русские. И только кровью можете облегчить свою вину!..

Власовец лихо присвистнул. Он еще постоял, все так же раскачиваясь и, как показалось Пысину, с интересом разглядывая его, потом вышел, не отвечая.

Встреча эта не прошла бесследно: в отсеке вместо власовцев появился немецкий автоматчик, а по прибытии в порт летчика сразу же бросили в одиночку тюрьмы.

Дальше были концлагеря — один, другой, третий…

Были обыски, допросы, ночные налеты охраны. Было все, чем известен гитлеровский плен. Но и через эти испытания пронес он волю к борьбе, веру в свои силы. Пронес вместе с Золотой Звездой, которую по-прежнему прятал во рту.

В лагере Вайден, под Нюрнбергом, Пысин и три других наших летчика подготовили смелый побег. Через полуразрушенную канализационную трубу, с риском быть засыпанными или просто заблудиться в подземном лабиринте, они выбрались за территорию лагеря. Когда один за другим, словно тени, беглецы выползли через случайно обнаруженный колодец и увидели позади ряды колючей проволоки, ров, вышки охраны, они были счастливы нахлынувшим чувством свободы, радостью успеха, и ничто уже не казалось страшным. Но предстояло, пожалуй, самое трудное: запутать погоню, укрыться на чужой, враждебной земле, найти путь к своим. Им помогли люди из лагеря «восточных рабочих», угнанные на чужбину, они и здесь оставались советскими патриотами…

Пысин еще надеялся принять участие в последних боях войны, стремился к этому, однако добраться до своего полка сумел только после победы.

Разумеется, о судьбе товарища мы не знали и не могли знать тогда, в конце февраля 1945-го. «Сбили Пысина!» — эта весть была особо горестной, из боевого строя выбыл известнейший летчик дивизии. Только что был ряжом, всегда брался за самое трудное, учил примером своим других — и вот в одночасье растаял в огне войны.

с. 201

Привыкнуть к такому нельзя, сколько бы это ни повторялось.

Но боль невозвратной фронтовой потери зла, она всегда ищет утешения не в скорби — в ответе. Хотелось быстрее подняться в воздух, чтобы свести счеты с врагом. А погода, словно назло, окончательно испортилась: оттепель дышала непроглядным туманом, молочно-густая мгла окутала море и землю. «Окклюзия»! (смешение холодного и теплого воздушного фронтов) — объясняли синоптики. «Нелетные условия», — записывали штабисты в журнале боевых действий.

Наконец, в один из первых дней марта упругие порывы‚ крепнувшего ветра стали разгонять туман. Он растекался клочками, будто кто-то снизу расчесывал ватную пелену. И неожиданно — так поднимается занавес в театре — прямо перед палангским пляжем, метрах в трехстах от берега, открылась на море серым застывшим облаком громада транспорта. Немецкого — наших судов далеко окрест не было и не могло быть. По-видимому, сбившись в тумане с курса и опасаясь попасть в зону минных полей, капитан счел за благо бросить якорь, чтобы определиться, когда наступит прояснение. И уж конечно, гитлеровцы не могли предполагать, что окажутся, как на ладони, совсем под носом у наших летчиков.

В воздух немедленно подняли две пары «Илов» из пысинской эскадрильи — так и продолжали ее называть. Словно на полигоне, картинно заходя на пикирование, они по всем правилам искусства атаковали транспорт — впервые такое происходило на глазах всей дивизии. Три прямых попадания бомб, взметнувшиеся фонтаны воды, рвущиеся всплески огня — и все было кончено: судно тонуло. Мы видели, как с его накренившейся палубы сплошной серой массой скатывались в воду гитлеровские солдаты — транспорт вез войска и боевую технику. В ледяной воде не очень-то поплаваешь; лишь около восьмисот из них сумели добраться до берега, насчитывалось же на борту раз в пять больше. А те, что выползли обессиленными и обмерзшими на белый песок дюн, смешанный со снегом, шагу ступить не могли. Насколько знаю, это был единственный случай, когда морским авиаторам удалось пленить столько солдат противника — численностью в целый батальон.

«Это врагу за нашего командира,— написали в дивизионную газету гвардейцы, нанесшие удар по транспорту. — Добавим и еще!»

с. 202

… Весна медленно брала свое, но по всему чувствовалось, что вот-вот она грянет по-настоящему. Теперь, пожалуй, никто не сомневался: дело идет к тому, что наступает последняя весна войны. Но фронт под Либавой по-прежнему оставался рядом, и отрезанная группировка врага держалась упорно, хотя авиация флота старалась плотнее закрыть морские дороги в Курляндию. Между тем в эскадрильях раздали карты района, прилегающего к Кенигсбергу, — туда перемещался центр боевых действий на Балтике.

Какой же она станет для нас, эта весна?